<コンビニ創業戦記・附伝>「鈴木貞夫・言行録」第3回

2016/11/25

【一橋大学時代】(その1)

――1952年(昭和27年)4月~1956年(昭和31年)3月――(18~22歳)

「大学入学試験の思い出」

その頃、受験のために東京へ上京するのは大変なことであった。

何しろ特急列車「霧島」で、鹿児島から東京まで32時間以上掛ったからだ。遠い外国へ行くような感じであった。

上京の日、母は駅のホームで私の手を握り、涙を流した。まるで出征兵士の見送りのようであったかもしれない。

昭和27年と云えば、東京にもまだ、空襲の焼け跡が街のあちこちに、ポツンポツンと残っていた。

また旅行や街の飲食店で食事をするには、配給の外食券を携行しなければならない時代であった。受験だからといって、親籍や知人にばかり、迷惑をかけるわけにもいかない。

幸いに、本郷の東京大学赤門前にあった鹿児島県人会学生寮に、半月ほど宿泊できることになった。

当時そこの寮生であった遠縁の先輩、東大生の川端さんの紹介であった。

川内高の同級生の植村君、小川君などと共に、2階の大広間に泊まり込んだ。

鹿児島県人会学生寮の直ぐ隣には、文京女子学院の校舎が接しており、寮の2階の窓からは、教室がよく見えた。

時に、女学生たちの華やいだ笑い声や、さんざめく話し声が聞こえてきたりした。

県人会学生寮の先輩寮生たちは、試験直前になると、親切にも、私たちだけのための特別模擬試験を開催して、丁寧な講評と指導をしてくれた。

東京へ、初めて出て来たばかりの田舎高校生にとっては、心強い支えを実感でき、まことに有難いことであった。

私は、試験日前に、試験会場の一橋大学まで下見に出かけた。

それは試験当日に迷ったりして、うろたえないためであったが、初めての国立(くにたち)訪問であり、大学訪問でもあった。

初めて見る一橋大学は、緑豊かで、現在よりはるかに広々と、静寂な環境に見えた。

大学校門や兼松講堂、図書館、大学本館は、荘重で、アカデミックな歴史と伝統の重みを感じさせるものであった。

受験教室は科目ごとに決まっていたが、一人きりで学内をあちこちと歩き回った。

是非とも、「この大学に入学したい」、との執念を自ら燃やしたものである。

試験期間は確か2日間であったか、無我夢中の内に過ぎたように思う。

自分で得意だと思っていた、英語、社会、国語、解析Ⅰは、手ごたえを感じたが、解析Ⅱと物理はどうであったのか、あまり自信はなかった。

試験を終えて、本郷の県人会学生寮に戻ると、川端さんは「模擬試験の成績から見ると、合格するはずだ。」と云い、安心させてくれた。

川端さんは、後に日本航空に入社され、米国駐在など要職を歴任し、役員になられたと聞いた。もう既に鬼籍に入られたが、私の人生の恩人の一人である。

合格発表の日は大雪であった。

前夜から降り積もった雪を踏みしめながら、一人で大学構内の発表会場へ向かった。

革靴ではなく、新しい運動靴を履いて上京していた。

その朝出かける前、一生懸命に運動靴にろうそくを塗り、防水した積りであったが、雪道を歩くうちに水が凍みて、足指が冷たくなるのには閉口した。

会場へ着くと、あちらこちらで、合格した受験生の家族や友人たちの「万歳!」「おめでとう!」の声が湧き上がっていた。

そんな中で私は、恐る恐る、学部毎の合格発表の掲示版を覗いた。

商学部の合格番号が、連番ではなく、飛び飛びの番号で書かれているのを見た一瞬、「これはダメかもしれないな」と、強い不安がよぎり、力が抜けそうになった。

目を凝らして、自分の番号が、前後の番号を大きく飛ばして掲示されているのを見つけた時、「夢を見ているのではないか」、と我が目を疑ったものだ。

傍に誰も、一緒に悦んでくれる人はいなかったから、一人で何度も何度も確かめ直し、間違いないと確信した。

私はおそらく、小さな声で、「やった!やった!」、と独り言をつぶやいていたと思う。

国立駅へ向かい掛けては、途中から何度か引き返して、再確認したりした。

ただただ、無精に嬉しかった。とにかく、誰かに伝えたかったのだ。

郵便局を見つけて、自宅と母校・川内高校へ電報を打った。

後で聞くと、父は初めは、「一次試験に合格したということだろう」、と半信半疑だったという。

《前期・小平時代》

ーー1952年(昭和27年)4月~1954年(29年)3月ーー(18~20歳)

「小平・一橋寮の思い出」

入学手続きで大学を再訪した際、小平・一橋寮入寮への選抜面接を受けた。

面接担当者は、寮自治会の委員メンバーであった。

私が自己紹介で、出身高校を説明すると、「川内高校からは、二人が先に面接を受けているよ」と、面接担当者が云った。

私は驚いた。その時まで、同じ高校から他に一橋受験生が居る事を知らなかったからだ。

後で聞くと、高校で1年先輩の高柳君と田中君のことであったが、それまでは、二人とも全く付き合いがなかったのである。

入学してから、同郷人として親しくなったのは勿論のことである。

川内高校からの「一橋大学3名受験・3名合格」は、当時としては快挙であったようである。

それはさておき、私は家庭の事情で、どうしても寮に入る必要に迫られていた。

あるいは、必死の面持ちが顔に出ていたかも知れない。結果的に、幸運にも、私だけが入寮を認められた。

一橋寮は、確か南寮・北寮・西寮とわかれていたが、いずれも大学前期(1~2学年)の小平校舎の敷地内にあった。

まだ新築されたばかりの西寮で、最初は押し入れベッド方式の6人部屋であった。

確か半年に一度部屋替えがあり、その都度、部屋の規模と同室者が変わったはずである。

戦前からという古色蒼然とした南寮は、大部屋で雑魚寝であったし、西寮でも、押し入れベッド方式ながら、広めの二人部屋だったこともある。いずれも、今は遠いセピア色の思い出である。

(南寮生たちと)

ともあれ寮生活は、先輩や、同期生たちとのさまざまな交流を重ねる事で、世間知らずの未熟な私の人間形成に、大きな影響を与えてくれたたものと考えている。

私の大学生時代は、日本が占領期をどうにか乗り終えて、漸く主権を回復し、再び国際社会へ復帰しようと悪戦苦闘していた時期と重なっている。

小平前期時代に、特に印象に残る出来事を、いくつか挙げてみたい。

「血のメーデー事件」

サンフランシスコ講和条約締結の日は、私が高校3年生、受験勉強に打ち込んでいた前年の9月8日であり、日本の主権回復の日は、大学に入学したばかりの4月28日であつた。

「血のメーデー事件」は、そのわずか3日後、5月1日のことである。

私は一橋寮に入寮して、ようやく寮生活の要領が分かりかけてきた頃であった。その日も私は寮の部屋にいた。

夜になって寮周辺が騒がしくなる。

数十人の学生たちがスクラムを組んで、「全学連の歌」や「インターナショナルの歌」「民族独立行動隊」など革命歌を、大声で深夜まで歌い続けていた記憶がある。

初めて聞いたこれらの革命歌は、しばらくは私の耳の中で、こだまのように鳴り響いていたような気がするほど強烈に聞こえたものだ。

その夜、繰り返し繰り返し歌われたこれらの歌の中で、特に次の歌詞とメロディは私の心に響いた気がする。

【 学生の歌声に、若き友よ手を伸べよ

輝く太陽 青空を 再び戦火で乱すな

われらの友情は 原爆あるも断たれず

闘志は火と燃え 平和のために闘わん

団結固く わが行く手を守れ! 】

あれから62年が経過した。

世界と社会の表層は、その頃からすれば非常に大きく変わっているように見える。

だがその底流には、この歌の目指した精神的価値が、なおさらに求められる時代がきているような予感がしてならないのである。

寮生の中にも、メーデーに参加した者たちがいたのだろう。中には頭に包帯をしている者もいた。

その時点では、日比谷公園・宮城前広場におけるメーデーの騒擾事件の情報は、在寮の私たちにはまだ伝わっていなかったと思う。

翌日になると、駅、駅に警官が立ち番して、騒擾事件参加者の捜索などが始り、しばらくは緊張させられた記憶がある。

この事件は、私にとって、政治的、思想的、社会的な関心を抱く契機になったかもしれない。

「河合栄治郎選集との出会い」

私の高校時代は、野球部活動と受験勉強に熱中するばかりで、ほとんど本らしい本を読んでいなかったから、寮生仲間がまぶしく見えたものだ。

何をどう勉強すべきか、どんな本を読んだらいいのか、という指針のようなものを求めていたと思う。

メーデー事件の後しばらくして、たまたま立ち寄った高円寺の古本屋で、河合栄治郎著「第一学生生活」に目がとまる。

河合栄治郎の名前も、どこかで聞いたような気がしたが、よくは知らなかった。

本を手に取り、目次を見て忽ち惹き付けられたのである。まさしく「私が求めていた本はこれだ」と直感した。

すぐにその本を買い、寮に持ち帰り、無我夢中で読みふけった。戦前に出版されたものを、戦後復刊された日本評論社版であった。

それが河合栄治郎の著書との運命の出会いであつた。

読めば読むほどに、河合栄治郎の思想と生き方を深く知りたい、理解したいと思う気持ちが強まっていく。

それからは、高円寺や中野周辺の古書店で、河合栄治郎の著書を探し回ることになる。(「サンチエーン創業物語・第1回参照)

(河合栄治郎著作集)

本稿を書くにあたり、久しぶりに「学生生活」に目を通してみた。

河合栄治郎の「学生への愛情」、「国の現状と行く末に対する危機感」、そして「改革の方向性への烈烈たる確信」は、80年以上という戦前・戦後の時代経過を超えて、現在もいささかも色褪せていない。本質論としては、まさに現代日本の抱える課題そのものを、痛列に指摘するものであることを、今更ながら再確認した次第である。

あの危機の時代に、河合栄治郎のような人物が存在したということは、日本人の誇りであり、また希望でもある。

「Mクラスと一扉会」

大学1~2年生時のクラスはM組であった。同期に入学した学生数は、確か550人を超えていたから10クラス程の編成であったと思う。

M組の教室は小平校舎の一階の端にあり、廊下から出入口が一つしかなく、重い金属製の防火扉の教室であった。

そこで英語やドイツ語の授業を受けた。私は語学の授業に、大変苦労した記憶がある。

クラス仲間とは、寮生同士からまず仲良くなった。毎日朝晩、寮の中で、食事の度に、顔を合せるのだからそれも当然のことといえよう。

特に、鈴木徹、武井永、林達夫、細窪良彦、吉永貞夫、塚原君などは、すぐに幼馴染のように仲良くなった。

クラスの7割は、通学生であったと思う。九州の田舎者からみると、通学生は、ハイカラで、モダンで、頭がよさそうに見えた。

卒業後クラス会を開くことになった時、会の名称を、誰かの提案で「一扉会」と決めたはずである。

以来約60年、熱心な幹事の尽力で、年に1回は「一扉会」が開かれている。

もはや皆さんも傘寿を過ぎて、すでに鬼籍に入った人や、寄る年波で体調のすぐれない人も増えているので、参加者は次第に減っていくのは、自然の摂理であろうか。

(卒業52周年一扉会)

(平成21年同期会にて)

(平成26年同期会にて)

「一橋寮誌」と「一木会」

いつのころからか、碁好きの寮生仲間が、毎月第一木曜日に一ツ橋の如水会館に集まるようになって、もうかなりの年月が経つ。

「一木会」は年に一度、12月第一木曜日に、元寮生仲間に呼びかけて、拡大忘年会を開催するのが通例になっている。

今年2014年12月4日も、「一木会忘年会」が、予定どおりに開催され、22名が元気に出席し、飲むほどに大いに談笑したことであった。

私は不調法で碁をやらないので、月例会には参加していないのだが、この忘年会だけは努めて出るようにしている。

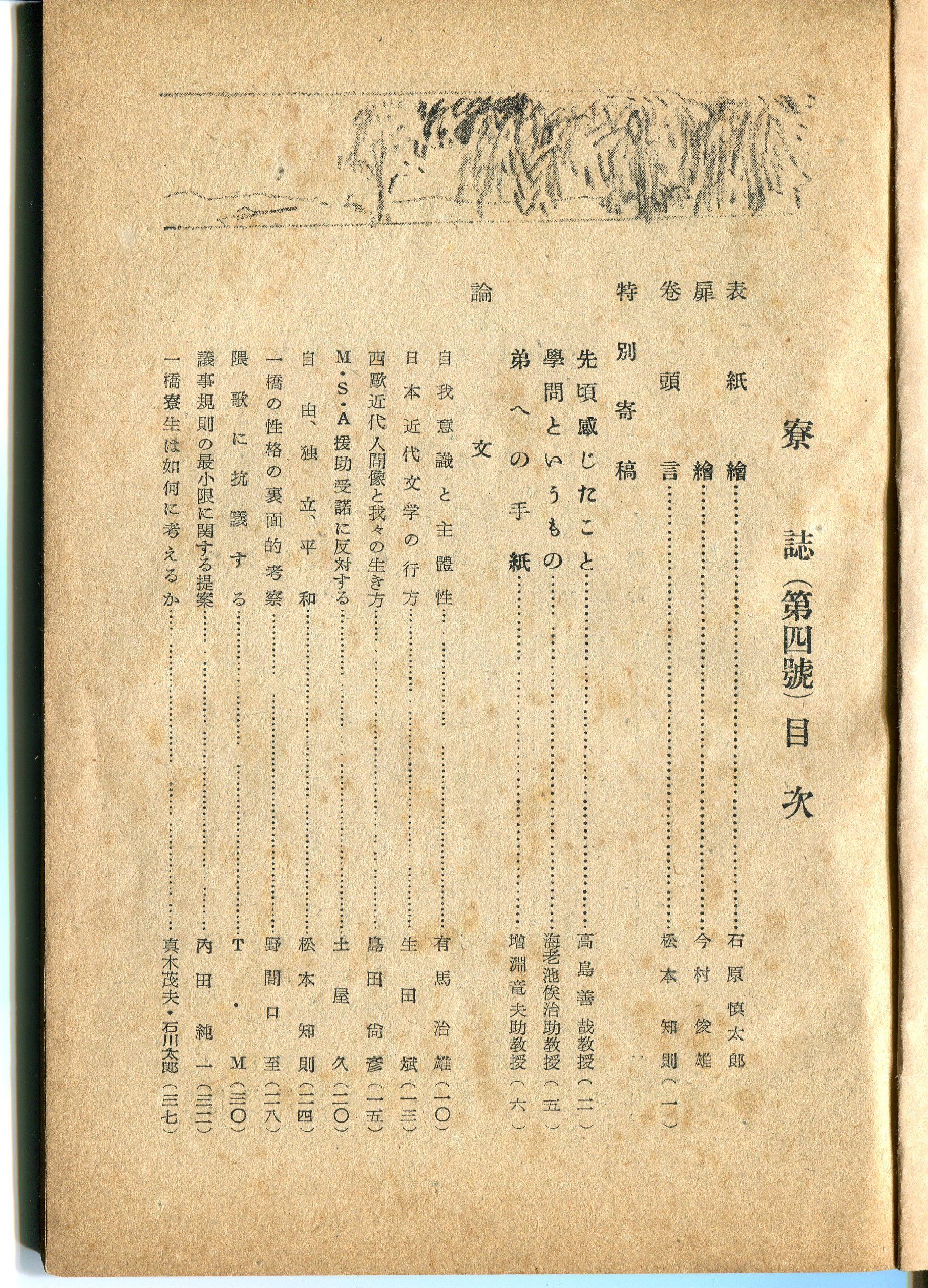

席上、幹事の一人栗田豊寿君が、学生時代から大事に秘蔵してきた「一橋寮誌」の第3号から第6号の4冊を持参し、みんなの前で披露してくれたのである。これには全員が驚いた。

大学1~2年生、19歳か20歳前後のことである。ほとんどの者が、「一橋寮誌」のことをすっかり忘却していたからである。

目次や内容を確認するごとに、、当時のことを鮮明に思い出すことになった。

各号に、上原専録、太田可夫、高島善也、山田欽一、野々村一雄など、当時の我々から見れば、学問の神様のような錚々たる大学者先生の温かい投稿があり、まだ無名の頃の石原慎太郎の表紙画スケツチと随筆が載っているのはご愛敬であるが、案外に内容の濃い、格式の高い「一橋寮誌」であった気がする。

「よくもまあ、この手作りの貴重な小冊紙を、大切に今まで保存してくれたものだ」と、今更ながら、栗田君に感謝した次第である。

私は栗田君に懇願して借受け、このブログで、「一橋寮誌」表紙と目次を紹介することとした。

中には既に故人となられた友もいる。謹んでお互いの若き日のことを偲び、ご冥福を祈りたい。

(「一橋寮誌」第3号~第5号表紙)

(第3~5号目次抜粋)

私自身の投稿論文も、手元には原稿が残っておらず、全く失念していたのであるが、60年前の青年時の自分自身に、思いもかけず再会した思いであった。稚拙で固い文体ではあるが、河合栄治郎の思想に大きく影響を受けていた私が選んだテーマであったのだろう。そのままに掲載したい。

【 〖六つの著書より見たるH・J・ラスキ〗ーー鈴木貞夫

――英国派社会主義の一性格――

A[共産主義」(1927)・B「近代国家における自由」(1930)・

C「国家――理論と現実――」(1935)・D「ヨーロツパ自由主義の発達(1936)・

E「現代革命の考察」(1943)・F「信仰・理性・文明」(1944)――いずれも岩波書店刊

Ⅰ・はしがき

1950年英国に逝いたH・J・ラスキ教授は、ロンドン大学に教鞭をとる世界的な政治学者として令名を馳せたが、一方英国労働党のブレーンの一人として英国派社会主義の理論的指導者の役割を長年に亙って務めたのであった。

ラスキ教授の政治学上の貢献及び全ゆる機会になされた英国民への啓もうに富んだ心からの呼び掛けは、その殆んどがその著書となって出版され、戦後日本においても続々と翻訳されているが、教授の克明な現状分析と鋭い観察、強固な民主主義にたいする信念に基付いた理論体系には、吾々も得るところが少なくない。

私が以下に展開しようとするのは、最近までに読破するを得た六つの著書を通じてのラスキ観であり、同時にそれは社会主義の一方の雄として現在活躍しつつある英国派社会主義の一性格を、その一面なりとも把握してみたいという念願によってなされるものである。

従来、社会主義といえばマルキシズムと即断され勝ちであった日本においても、徐々にマルキシズムとは異なった性格を持つ社会主義に対する関心を生じ始め、英国労働党流の社会主義政党が日々にその勢力を増し、成長しつつある。この時にあたって英国派社会主義の性格について考察を及ぼしてみるのも無駄ではあるまい。

もちろん、私の考察が一面に限定されるのは止むを得ぬ事であり、体系的な著述をなすには、さらに深い研究に待つより外はない。

Ⅱ・ラスキの国家観

ラスキの国家論者としての立場は多元的のそれに始まり、マルキシズムに対する理解を深めると共に、階級国家論的色彩を強めて行ったが、終始その中に多元的要素を内包していたところに特長があったと云われる。

多元論を展開した主著が「政治学範典」であるとすれば、最もマルキシズムに近付き階級国家論的色彩を帯びて書かれたのが、「国家」「ヨーロツパ自由主義の発達」であろう。

ラスキは「国家」の中に於いて現代国家の本質を分析し、更に「ヨーロツパ自由主義の発達」において、その歴史的背景を解明している。

その中で一貫しているのは、現代国家は、理論上多元的文化的に分析されているが、現実には国家の本質は多元的、文化的なそれにあるのではなくして、階級支配にあるのだという点である。

ラスキは国家を、「自分たちの相互の欲求の満足のために、共に住み共に働いている人間の集団の構成分子たる各個人又は小集団に対して、合法的に最高な一個の強制権威を持つ事によって総合された社会」(C)であると定義する。

然しながら国家とは純粋に抽象概念であって、事実上は一団の人々によって運用されるものであり、市民は国家の実体を、その政府の行動から認識することにならざるを得ない。ラスキもこの事実を指摘して、「国家と政府とを載然と区別することが政治学の基本定理だ」(C)と云う。

所で彼は国家の目的というものは、それが如何に定義されようとも、その成員の満足を最大限に可能ならしむるにあるが故に、「歴史的に見れば国家の第一職能は、社会に於ける生産の平和的進行を確実ならしむる事にあった」(C)とする。

そして、「如何なる社会に於ける生産力も安寧に依存するのであるから、国家はこの目的のために法と秩序とを維持しなければならない。

それ故に国家は常にその社会で生産手段を所有する法律的権威を与えられている階級に握られざるを得ない。従って国家の機能は、全ゆる場合に与えられた階級関係の制度に必要なすべての事柄を保護することである」(C)と断言する。

「資本主義社会のような生産過程に対して根本的に異なる関係に立つ諸集団が存在している社会に於いては、社会の基礎に対立が内在している。

そして資本主義社会に於ける国家の国内的職務は、財産所有者に対して生産における支配的役割を保護する所の究極的原理を防衛する事にある」と、ラスキは主張する。

要するに、「国家の本質は、軍隊を使用し得る」という事にあるのであって、しかも「それは経済的諸関係の或る一つの過程の権利義務の体系を、他の過程に利するためにそれ等を変化しようとする他のある階級の侵害から保護するために用いられるところの強制権力にすぎない」という事である。

この様に国家の本質の分析を進めながら、ラスキは理想国家論なるものを徹底的に排除しようとする。所がラスキが理想主義の国家論と称して排撃するものは、おそらくヘーゲルのそれであると考えられる。そうだとすればラスキの批判は必ずしも理想国家論そのものに対して正当であると云い切る」事は出来ぬのではないか。

何故ならばきわめて急進的な一面を持っているにも関わらず、反面「現実的なものは理性的である」と称してはなはだ保守的な国家至上主義を唱えたヘーゲルの体系は、理想主義というには余りに異質的である。

カントやT・H・グリーンなどの理想主義者は常に理念を現実に対するものとして、国家論に於いてもあるべき国家の姿について述べていたという事実は見逃すことはできない。

19世紀最大の理想主義者であったT・H・グリーンに、その文化的国家論的立場を学ぶと思われるラスキは、さすがにその事実を認めている。

Ⅲ・ラスキのソ連観

ラスキの国家観が階級国家理論に近いものであるとすれば、彼は当然共産主義及びソ連に対して深い関心を抱いていた事になろう。

事実私が参考した六つの著書の中で、それにふれていないものは一冊もない。

ラスキは共産主義の根幹であるマルクス主義に対して、必ずしも全面的肯定を与えるものではないが、それにも関らず、「マルクシズムが現在吾々の直面する世界的危機を乗り切り得る唯一の思想であるかも知れない」(A)と云っている。

ラスキのマルクス観は、「カール・マルクスの限界がどの点にあったとしても、彼の識見の明を否定する事は出来ない。

マルクスは彼の時代において比類なき洞察力を以って、生産上の新しい力が必然的に来るべき文明の性格を決定する主因となる事を見抜いたのだ」(自由社会)というJ・M・マリーの言葉に要訳されるだろう。

ナチズムやファシズムにたいする激しい憎悪(E)に比べると、ソ連に対する見方には常に善意があり、同情的立場に立っている。

ラスキは云う。「文句をつけるだけつけた上でなお厳然として残る事実は、あの10月革命以来、ソ連国民こそは世界のどこの国民よりも、より多く自己完成の機会に恵まれて来たと云う事実である。

経済的幸福の増進がそのまま直ぐ全国民につながって、決して国民の一部だけに帰するものではないと云う事が、確立された生産関係そのものの中に当然意味されている様な国がソ連を除いてどこにあるか。

種々重大な欠陥にも関らず、ロシア革命はソ連人民大衆の中に、彼らをして純粋に個人的な目的以上のある偉大な目的に向かって献身せしめるような意思を見事創造し、しかもその献身的労働の中に於いて、彼らはさまざまな困難に直面しながらも、よく物質的進歩と精神的高揚とを見出す事がで出来たのである。」(F)

勿論ラスキも手放しでソ連を讃美しているのではない。

非常な自由の追求者であった彼は、ソ連の独裁制については批判を怠ってはいない。

「私自身としてはソ連の様に一党制の上に築かれた社会が、明らかに進歩的であり得、かつ又その市民の福祉の確保に熱心であり得る事は十分認めはする。

だが説得によってではなく、圧制によって進歩を達成しようとするこの社会の決意が、自由の成就を阻む甚だしい障害になると論じたいのである。

社会に進歩を無理強いする状態が続けば続く程、人々は市民の義務が、各人の思考にある事を忘れ、時至って真理の披瀝が、嫌でも自己の至上命令と化した際、それを悟らざるに至るであろうからである。」(B)

Ⅳ・ラスキの自由主義・民主主義・社会主義

ラスキの一生は切切たる自由への熱望によって貫かれていたと云われる。

私が彼を真の自由主義者という時、それは決してあの自由放任主義を意味するものではない。

何故ならば、ラスキは「自由放任主義に対しては断固として挑戦する」(C)からである。

ラスキは一般に云われる自由主義が、「結局は資本主義的それにすぎないのであって、そこに唱えられる自由は、「財産と密接な関係を持ったものである」(D)と云う。

ラスキから見れば真の自由とは、資本主義社会内に於ける自由ではないのであって、「それは近代文明の中で個人の幸福を保障するに不可欠な諸条件の上に、何等拘束のない事」(B)である。

同時に又「大切な事柄に関して、絶えずイ二シャティブを取る機会があると云う事」(Bである。

と云うのは、「社会的制裁を受ける事なく、自分の性質にあった行動のプランを建てる事が出来なければ、自由とは云えない」(B)からである。

それ故に「自由の第一条件は、経済的発展である。

そして生活に不足なく且つ考える余裕を持つと云う事、これが自由な人間の根本条件である。」(B)

所で「何れの国に於いても、自由がその目的に進み行くためには、平等の存在が必要である。

平等とは、人々の幸福の要求には、本来何等の差別もありえないと云う主張である。

その意味で平等は自由と不可分の関係を持つ。

不平等を極めた社会は、必ずや自由を否定し、それ故又必然に闘争を惹起するであろう。平等への渇望こそ、革命の根深い原因の一つであった」(B)のである。

そこでラスキは、「デモクラシーなくして自由はあり得ない」(B)、と結論せざるを得ない。

デモクラシーとは、「まず人民が政府を作る機会を与えられ、しかも政府の公布する法律が、万人を等しく拘束する政治形態」(B)を意味する。

「デモクラシーは、平等なくしてはあり得ない。そして、デモクラシーのないところには自由はない」。(B)

何故なら、「デモクラシーの要請は、幸福に対する人々の要求を平等に考慮し、社会制度にこれを具現するにある」(B)からである。

「重大な不平等の存在する社会では、同意の要素が有効に働く見込みがない」(B)。

「文明の伝統は、力より説得の道であった。説得は、理性の支配を意味する。

同意が働かなくなった時、それは文明の滅亡を到来せしめるであろう。」(F)、とラスキは云う。

「自由の目標は、犠牲にしなければならない様な特権が、一切存しない社会制度の樹立にある」(B)とラスキが云う時、それは社会主義を意味している。

社会主義こそ、「なによりもまず吾々が、自信と確信を以って語り得る、直ちに個人の自己実現と云うことに関連する価値の哲学」(F)である。

というのも、民主主義は「生産手段の公有と云う条件の下に於いてのみ、真実の形を取り得る」(F)からである。

以上の様なラスキの社会思想は、彼の多元的な人生観の上に成立している事は否めない。

「吾々の住む世界は、統一的な経験から導き出されて来る様な一元的世界ではない。

それは多元的世界であり、体現するものは、あくまで相違し決して同じではなく、常に異なって解釈される経験である。真理については多面性から出発する方が賢明ではなかろうか」(B)。

多元的と云う事は、個人主義的と云う事と同じである。個人の尊厳を確認し、個人の経験を重んじ、個人の人格の自己発展の平等な機会を主張するラスキは、確かに健全な個人主義者である。

ラスキは個人主義者であったればこそ、自由を平等を唱え続けたのであった。

Ⅴ・ラスキと英国派社会主義

ラスキは政治学者としての発言を世に問う様になって以来、終始労働党に属していた。

ラスキが社会主義者となったのは、一つに彼の生い立ちにもよるけれども、フェビアン主義の理論に共鳴するところがあったためと云われる。後年になってこそ、マルキシズムに接近しはしたが、決して英国派社会主義の域を脱したのではなかった。

その証拠に、一度もラスキは暴力革命を肯定した事はない。真の自由主義者として当然のことであった。

「暴力革命が起こる可能性が大である」(C)とは云え、「それが自由の否定に赴かないとは主張出来ない」(B)と彼は云う。

「議会政治は単に資本主義的なものかもしれない」(D)と云いいながら、 ラスキは「吾々はこれまで企図されたよりは、はるかに進んだ実験を試みなければ、議会政治の勝利が不可能だと断言することは出来ない」(A)と述べる。

勿論ラスキは、英国派社会主義者の一人ではあったけれども、英国派社会主義に対して無批判であった訳ではない。

彼はフェビアン主義を評して云う。

「フェビアン的変革戦術は、現存制度を単に自己の利益を保護する防備と見なしているばかりでなく、国家の安寧を保障すると見なしている人々が、その変革に協力してくれる事を予定しているのである。

そこでもしこの戦略が、十二分の補償条件を示して所有権の移転を行う事を資本主義に黙認させ、以ってディレンマを免れようとすならば、ディレンマは避け得ても、本来の目的を達成する事は出来ない」(C)

労働党に対しても、「労働党政府は、社会主義の諸原理を立法化すべく努力しなければならない」(C)と云いいながら、「労働党の大根は、依然として政治に於ける理性の優位を、あの二大戦間の20年、ヨーロツパ大陸に於ける苦い経験にも関らず、なお堅く信じているフェビアン主義の中にある。

従ってそれは敵といえども、民主主義的な方法から生じる結果には、必ず喜んで随うだろうと云う事を、いわば信仰教条として信じ、漸次的改革によって、イギリス資本主義社会を社会主義社会に変えようと云うのである」(B)と批評する。

又、「社会民主主義の理論についても、異論を挟み得るとすれば、それが合法性を守ろうとする熱心の余り、その影響下に立つ人々を革命の目的のために利用するチャンスを弱めると云う事、そのために、ファシズムに対する大衆の抵抗が不成功に終わらしめられると云う事ぐらいである。

しかし社会民主主義の強みは、未だ革命的指導に従って行く用意の出来ていない大衆を握っていると云う点である」(C)。

そして、「資本主義的民主主義の諸制度が存続している限り、労働者階級が、もし統一されるならば、イ二シャティブを取り得る立場にある」(C)としきりに主張している。

結局、ラスキは最後まで、英国派社会主義者の一人であった。

Ⅵ・結び

以上に於いて私は、ラスキの思想の一面を出来るだけ浮き彫りにしようと努めた。

H・J・ラスキは、膨大な著作を持っており、六冊ほど目に通したところで、ラスキの思想体系を把握できる筈もないが、それ相応の努力は試みたつもりである。しかしながらこの目的に沿うには、私は余りにも無力であった様である。

英国派社会主義の性格に関しても、私なりに若干の考察を及ぼす所存であったが、紙面の都合で割愛せざるをえなかった。(終わり) 】――(一橋寮誌・第5号)より

「寮生コンパと『命の森』」

小平時代の寮生活で印象に残っているのは、夏休み前や年の暮れに開かれた寮生同士のコンパである。

60年以上も前のことだから、今のようにコンビニやスーパーがあるわけではなく、もちろん缶ビールや自販機など全く存在していない時代のことだ。

コンパといっても、割り勘で小銭を出し合い、近くの酒屋で一升ビンの安酒、のしいかや落花生などのつまみを買い、寮の部屋で茶碗酒で飲み交わし、寮歌を高吟する程度のことである。だがこれが無性に楽しかったのである。

飲むほどに気分が高揚すると、だれが言うともなく、「ストームをかけよう」ということになる。

一橋大学小平分校から約500メートルほど離れた所に、津田塾女子大学が所在していた。

両大学の脇に沿って玉川上水が水量豊富に勢いよく流れている。私も堤の散歩道を幾度か散策したものである。

玉川上水の周辺は、その頃はまだ武蔵野の雑木林の面影を十分に残していた。

誰がつけたのはか知らないが、二つの大学をつなぐように広がる雑木林は「命の森」と呼ばれていた。

一橋寮歌の歌詞の中で詠われているのだから、おそらく遥か戦前・戦中につけられた名称であったろう。

この「命の森」は、広葉樹林だったと思うが、春には若々しい新緑が萌え、夏には青葉が濃く繁って木陰を作り、小鳥たちの鳴き交わす声が響いていた。また秋には色鮮やかに紅葉した木の葉がひらりひらりと舞い散り、冬にはすっかり葉を落して身軽になって枯林となり、落ち葉を踏むとサクサクと乾いた音を立てた。まことに「命の森」の名にふさわしい、ロマンチツクで詩的な樹林であった。

津田塾大学の構内に女子寮があった。

寮生同士で肩を組み合い、寮歌を高吟しながら、「命の森」を抜け、玉川上水の堤防道を通って、この女子学生寮にストームを掛けるのであった。

大体午後9時か10時ごろだったのではないかと思う。

女子寮の回りへ来ると、大声で名乗り、一橋寮歌を数曲歌って引き上げるのである。

時には、寮監の先生が出てきて、「静かに!早く帰るよう!」と注意されることもあった。

帰り道、粉雪の降る夜の玉川浄水に滑り落ちて、ずぶ濡れとなり、皆が大慌てして引き上げた寮生もいたようである。

今から思えば若気の至りで、大人気ない行為であったと思うが、それでも懐かしい青春の思い出の一こまである。

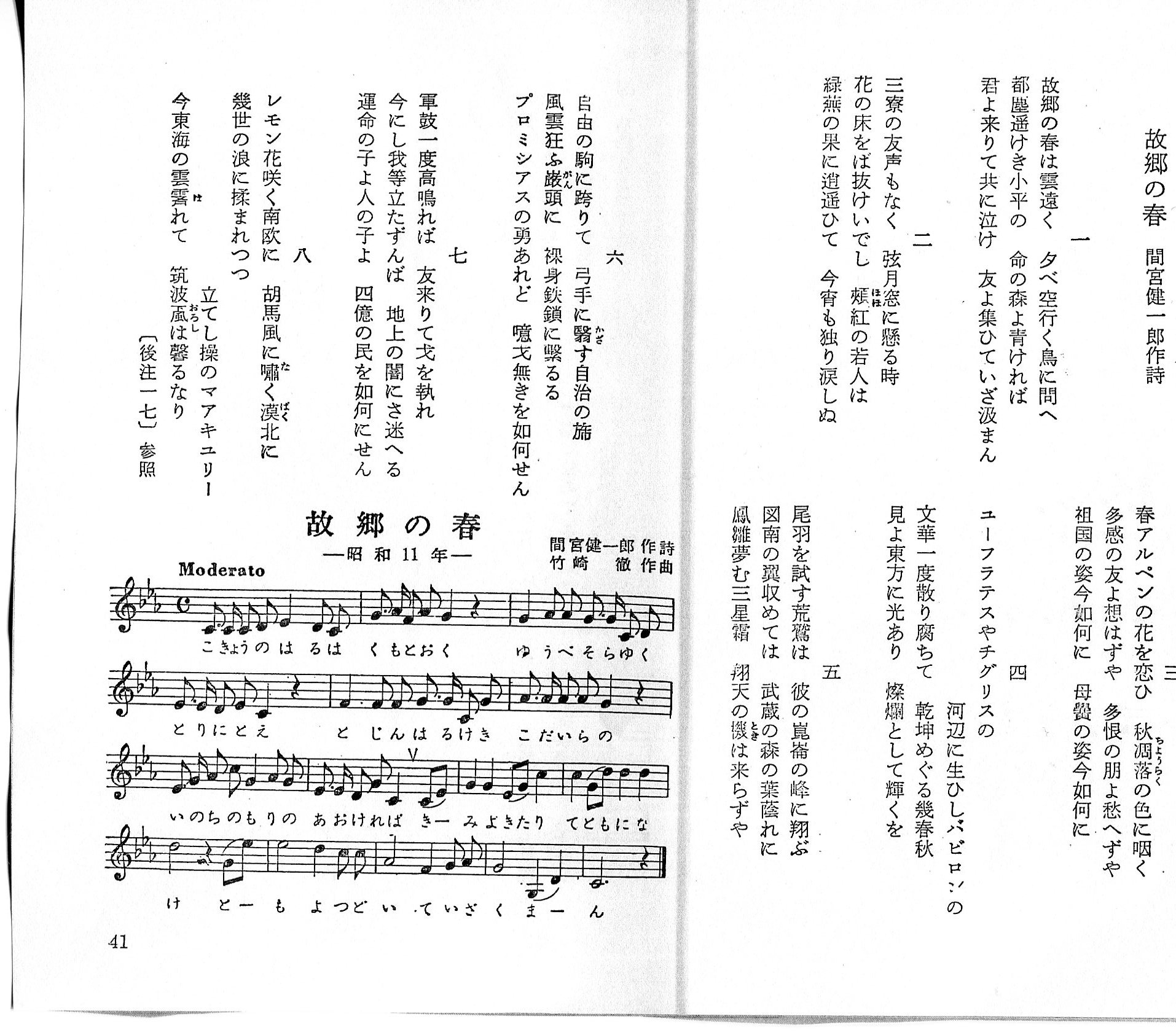

ここで当時、私が特に愛唱した寮歌「故郷の春」と「離別の悲歌」を紹介したい。

二曲ともに、昭和10年代初頭につくられたものである。

時代はまさに日本が、かの悪名高き15年戦争、すなわち、日中戦争に深入りして泥沼化させ、やがては破滅的な太平洋戦争に突入していくプロセスの眞只中にあった。

その時代の暗い予兆と運命の行く末を、若い鋭敏な感性が見事に感じ取り、歌い上げたのが、この名歌であると思う。

私は今でもこの歌を口ずさむことが多いが、「平穏な普通の暮らしを脅かす、忌まわしき戦火の時代を再び招くことがあっては、絶対にならない」、と痛感する今日このごろである。

【一橋寮歌・「故郷の春」】

【一橋寮歌・「離別の悲歌」】

(以下次号に続く)