第134話 後段の蕎麦を切り離した女性

蕎人伝⑮桂昌院

江戸ソバリエさんたちの中には素晴らしい女性がたくさんいらっしゃる。日ごろよりお世話になっている蕎麦打ち名人や料理研究家、あるいは蕎麦喰地蔵講や石臼の会など各江戸ソバリエの会で活躍しておられる女性たち。素敵な蕎麦人ばかりである。

そのわりには、これまで蕎麦人として女性を採り上げることはあまりなかった。せいぜいスローライフの島村菜津さん(第107話)と女優の中谷美紀さん(第56話)ぐらいだった。理由としては、私が女性を描くことが苦手であるからだが、今回はどうしても登場してもらいたい人がいる。

宮廷に仕える女性たちは王様に見初められ、王子を生むと人生が大きく変わっていく・・・・・・という書き出しだと現代では叱られるかもしれないが、江戸時代の桂昌院はまさにそうだった。3代将軍家光の側室お万の方に仕えていたお玉は、家光に気に入られて自分も側室となり、19歳で綱吉を生んだ。

しかし家光が死ぬと髪を切って桂昌院と名乗り、筑波山知足院(筑波山知足院の江戸別院、神田紺屋町)に入った。24歳であった。

それから4代将軍家綱の死後、わが子綱吉が5代将軍になり、桂昌院も江戸城三の丸へ入ることとなった。1680年、桂昌院53歳のときだった。

綱吉は親孝行で、生母を大事にした。その威光によって桂昌院の実家本庄一族は、下野足利藩、常陸笠間藩、信州小諸藩、美濃高富藩、丹後宮津藩などと小藩ながらも藩主として出世していった。そのため桂昌院の本名、玉をとって「玉の輿」、あるいは最近では「逆玉」なんていう言葉も生まれたくらいだ。

また、桂昌院が入っていた知足院も、1688年に江戸神田橋外から一ツ橋門外にかけての広大な敷地に(現:神田錦町)大伽藍が造営され、1695年には護持院と改称された。これも桂昌院の威光である。当然、彼女は度々知足院へ参詣した。

そんな1694年の知足院参詣の日、提重、杉重などの正餐に準じる料理を供されながらも、桂昌院は手をつけずに持ち帰り、後段の蕎麦切だけをその場で食べた。

ご承知の通り、このころの蕎麦切(蕎麦麺)は、寺方料理の最後の食事「後段」として添えられていたものだった。であるのに、桂昌院は後段の蕎麦を切り離した。

それゆえに、われら蕎麦通は、桂昌院という人が気になるのである。

なぜ蕎麦だけを食べるという、当時としては非常識なことをしたのか?

さまざまな想像がわいてくるが、とりあえず、ある女性に意見を聞いてみたところ、アッサリしたものだった。

「女はケチだから、持って帰れない、汁物はその場で食べたのよ」と。

「それじゃ、現代的すぎるし、第一ロマンがない」とあれやこれや状況を考えてみる。

手掛は「玉の輿」伝説である。しかし、当時の将軍の母君様に対して「玉の輿」なんていうことを口にする者はいないはずだ。後の時代の創作であろう。それも、桂昌院を知る人が存命のころに生まれた風評の類だと考えたい。

そして、そうしたことが噂されるということは、おそらく彼女は幸運を積極的に取りに出るような強い女性だったにちがいない。側室に仕えていた女が側室になり、世継を生む。もしかしたら、わが子を将軍にするのさえ一役買っていたのかもしれない。

そんな女の後段切り離しには、何か訳があるはずと考え込んだりするが、なかなか理由まで思い到らない。やはり先の答の方が現実的だろうか。

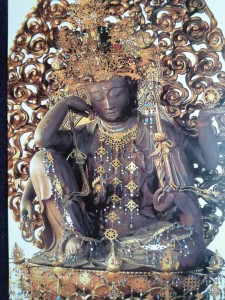

そこで護国寺に行って、桂昌院の念持仏だという天然琥珀如意輪観音様に尋ねてみた。

すると、考え深げな如意輪観音様の声が聞こえてきた。「桂昌院は将軍の母になった人。決して凡人ではあるまい。蕎麦切の歴史において、それが後段から独立しようという重要な局面に居たのは当然だ」と。

「なるほど。時代の風は、それにふさわしい人が受けるのか」と、訳の分からない理由に納得してしまった。

ともあれ、「蕎麦切」が後段から独立するのは、桂昌院が他の料理には箸をつけず、蕎麦切だけを口にした、丁度このころであったことは事実である。

それにしても桂昌院は蕎麦切が好きだったようである。他でも、1694 年9月28日、三の丸で牧野成貞と蕎麦切を食べている。 「綱吉は牧野成貞を側用人として篤く信頼していたが、桂昌院は成貞を蕎麦用人として遇していたのか」と笑ってはいけない。

話は変わるが、桂昌院ゆかりの護持院の方は、1717年の火災によって大塚護国寺の隣に移転し、跡地は護持院原と呼ばれるようになった。そこで行われた、ある敵討を題材にした森鴎外の小説に『護持院原の敵討』というのがあるが、それにこんな文が出てくる。

~ 住持はその席へ蕎麦を出して、「これは手討のらん切でございます」と茶番めいた口上を言った。親戚は笑い興じて、・・・・・・ ~

あの渋い鴎外でさえ、蕎麦と聞くと駄洒落が浮かぶのかと、ついつい頬が緩んでしまう。・・・・・・これは余談であった。

参考:護国寺、笠井俊弥『江戸の食文化』(岩波書店)、森鴎外『護持院原の敵討』

蕎人伝(第132、106、105、104、102、99、91、88、87、82、70、65、64、62話)、

〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕