<コンビニ創業戦記・附伝>「鈴木貞夫・言行録」第6回

2017/01/19

第三章・「飲食業=外食産業時代」

ーー1964年(昭和39年)~1976年(昭和51年)--(30~42歳)

「言行録」と構えると何か堅苦しい感じになるが、要は手元に残る資料を、そのまま紹介するほうが素直に伝わるかも知れないと思う。

東京丸物を退職した後、飲食業で独立したいと考えて、丸物時代の友人・玉田さんの店で約2年ほど修行させていただいた。

おかげで飲食業現場の実態や、スタッフ人材の人脈をささやかながら作ることができたと思う。私は32歳になっていた。

小なりといえども事業を始めるには、「ヒト・モノ・カネ」の3条件が,それなりに揃わなければ、独立の夢は叶わない。何よりも人材であった。

共同経営者となる石塚亨さん始め、調理、ホールなどの優秀なスタッフとのつながりを持つことができたのもこのころである。

また一橋学友や丸物での友人たちも何かと応援してくれた。今更ながら感謝申しあげたい。

そのころは無我夢中であったが、今にして思えば、一時的にとはい云え、30歳代の前半に独立の夢を実現できたのは、奇跡的な幸運というべきあったろう。

その辺のボナパルト経営に至る経緯については、既に、≪サンチエーン創業物語≫(第4回&第5回)に書いているので、ここでは補足するに留め、主に手元に残る古い資料を紹介することとしたい。

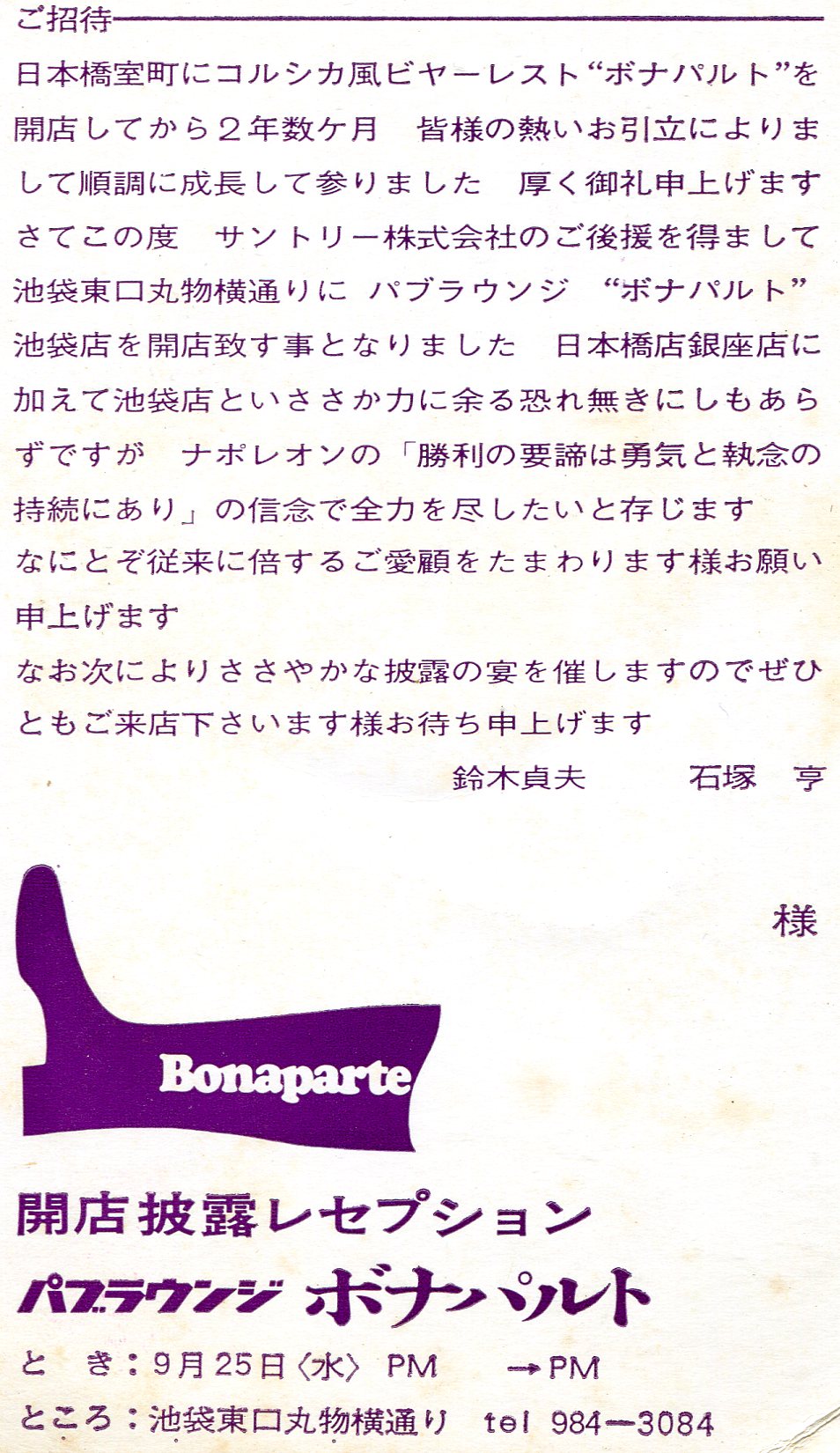

《ボナパルト》

ーー1966年(昭和41年)~1973年(昭和48年)--(32~38歳)

日本橋三越前裏通りに開店した第1号店「日本橋ボナパルト」のお店造りには、その当時、銀座電通通りの超繁盛店であったドイツ風ビヤーレストラン・「ローゼンケラー」をモデルにと考えた。自分でお客として何度か通い、こんなお店を作りたいと熱望していたからである。

だが「ローゼンケラー」は、豪華な内装の上に、ウエイトレスは当時全く珍しい金髪の外人女性が中心であり、生演奏で外人エンターテイナーが賑やかに盛り上げる、まさに本場ドイツのビヤーレストランそのものに見えた。そのころの電通通りの夜の華やかさは、今と比べて格段のものであった。

とても、立地面、店内ハード面、スタッフ人材面、もちろん資金面のいずれを見ても、「ローゼンケラー」と同じレベルのお店を作ることはできない。

そこで考えたのが、一つのテーマを決め、それを中心にお店のすべてを統一的に構成していくやり方である。

私はお店のテーマを、かねてより敬愛していた「ナポレオン・ボナパルト」に定めた。

店名は、「皇帝ナポレオン」よりも、若き日の常勝将軍「ボナパルト」を選んだ。その当時ナポレオンの名は誰でも知っていたが、その姓である「ボナパルト」の名は、意外に馴染みが薄かったのではあるまいか。

オープンしてから多くのお客様に、「いい店名を付けたね」と言われたものだ。

ナポレオン伝記や関連の書物を読み漁り、いろいろなエピソードを集めて、お店のコンセプトにまとめ、内装や基調カラー、コスチューム、料理メニュー、什器、備品などを構成していった。

10年ぐらいを経て、「テーマレストラン」なる業態が流行るようになるが、期せずして、「ボナパルト」は、その嚆矢となったのかもしれない。

(ボナパルト・メニュー)

(店内風景)

(日本橋店オープンちらし)

(DMなど)  (池袋開店挨拶)

(池袋開店挨拶)

(週刊読売・昭和46年1月7日号記事よリ)

(ボナパルト社員旅行で)

《ハワイチエーン==TVBグループ》

ーー1973年(昭和48年)~1976年(昭和51年)--(38~42歳)

私が38歳を過ぎて、人生の勝負を懸けてハワイグループに入社することにつながった契機は、次の三つに集約できよう。

一つは、私自身がボナパルト経営に行き詰まり、再起の道を探していたこと、

二つは、ボナパルトの記事が掲載された同じ週刊読売の別ページで、ハワイグループの「トップ社員スカウトします」の記事を読み、水商売の典型と考えていたキャバレー業にも、創業者の小松崎栄社長の高い理念とユニークな戦略があることを知ったこと、

三つは、丸物時代に五味川純平の小説「孤独の賭け」を読んで、キャバレー業界に挑戦する主人公のロマンに痛く共感していたこと、などであろうか。

ハワイチエーン、後のTVB(トライヤル・ヴェンチャー・ビジネス)についても、既に<サンチエーン創業物語>(第6回)に少しく書いているので、重複しない程度に補足的に記し、資料などを紹介したい。

(週刊読売昭和46年1月7日号)

「ハワイ観光(株)」

――1973年(昭和48年)~1975年(昭和50年)--(38~39歳)

振り返ってみれば、私のキャバレーハワイ・グループ時代は、わずか4年に過ぎないが、その間の変化の速さと大きさはまことに劇的と言える。

まずはハワイチエーン本部企業・南洋観光(株)〔後に(株)TVBと社名変更〕に採用され、直ちに子会社・ハワイ観光(株)に配属となる。

私は入社後の約半年間、浅草ハワイ店、池袋ハワイ店、上野ハワイ店、御徒町ハワイ店で店舗研修を受けた。

すべてが初体験であった。既に38歳を過ぎていたから、随分きつい思いもしたが、耐え抜いた。

その研修期間中に、熱海のホテルを借り切りにして開催された「ハワイチエーン100店舗達成謝恩会」に参加した記憶は忘れることがない。

小松崎社長は、謝恩パーティの冒頭、静まり返る満場の全招待取引先、および全ハワイ女子社員・男子社員を前に、ステージに上がると靴を脱いで正座して深々と頭を下げ、正座のまま、次のように挨拶した。

「皆さんの温かいご支援とご協力のお陰で、念願の100店舗を達成し、今日を迎えることができました。心から厚く御礼申し上げます。

本日ただいまから、皆さんとともに、新たな目標「やるぞ3年・500億!」に向けて新しい挑戦を開始いたします。」と宣言した。

その姿には、あたかも峻厳な修行僧のごとき趣が感じられるものであった。

(100店舗達成大総会風景)

その半年後、私はハワイ観光・取締役管理部長に任命される。

管理部長在勤1年の間に、新たに私の編集執筆で社内報「雑草」を刊行し、新事務所の開設とともに店舗開発をも担当して、亀有店、綾瀬店、草加店、春日部店、金町店、北千住店、松戸店、柏店、最後に銀座店などを出店した。

限られた時間の中で、それぞれの店舗の賃貸借から工事監理、地元との調整、営業許可手続きには、多くの経験を積むことができた。

この経験は、後にサンチエーンの店舗開発・出店にも、大きく活きることになる。面白いエピソードも多いがここでは触れない。

ハワイ観光は、そもそも「キャバレーハワイ」のユニークなビジネスモデルを創り上げた、ハワイグループの母体企業であった。

私の入社当時は、ハワイ観光のほかに東京23区を拠点とする城北ハワイ観光、城南ハワイ観光、城東ハワイ観光、城西ハワイ観光、と関西の大阪ハワイ観光などのRC企業と、暖簾分けによるいくつかの全国主要都市のFC企業数社に過ぎず、店舗数も全国で約80店ほどであった。

それが、3年後には、日本全国に100社体制・店舗数は1500店に達するのだから、驚きのほかはない。

そのプロセスに、いささかなりとも関わることができたことは、私のビジネス人生にとって何ものにも代えがたい経験であり、幸運であったといえよう。

(ハワイ観光・社内報「雑草」)

私の「雑草」・編集後記の一例を紹介したい。

【「治に居て乱を忘れず」と俗にいう。これは平常時にあって非常時の心を忘れず、非常時にあって平常心を失わぬ心であろう。

最近NHKの大河ドラマ「勝海舟」が評判を呼んでいる。混乱の時代に方向を誤らず、身をもってきりひらいていく所に、勝海舟の本領がある。

勝海舟はいわゆる士魂の持ち主である。

士(さむらい)とはなにか。弱いものに対して権力を笠に着て威張るのは士ではない。

主君に仕えるという道を貫きながら、民の生活を守り高めようとするのが士である。

主君と民の間にあって労することに誇りと自由をもつ人である。

士魂は「人間の自覚」に通じる。士魂は地味で忍耐強い努力なしには育たない。

ところで士魂は、武士だけのものではない。商人にも通じる道である。

江戸時代の思想家石田梅岩は、「商人には商人の道があり、それは根本において武士のそれと同じである」と説いている。

商人の道は、取引の相手に心から喜びを与え、決して信義を裏切らない。

石田梅岩は、「商業というものを、人間それぞれが心を鍛える道である」、と考えたのであった。

ところで現代の日本を振り返る時、倫理感なき資本の行動が満ち満ちている。

自分の利益のみを考えて、その時々を上手に立ち回るオポチュニストばかりが目立つ。

我々ハワイマンは、士魂を養い、士魂を実践することを忘れまい。社内報第5号をお届けする。(文責鈴木) 】 とある。

「南洋観光(株)=(株)TVB」

――1975年(昭和50年)~1976年(昭和51年)--(40~42歳)

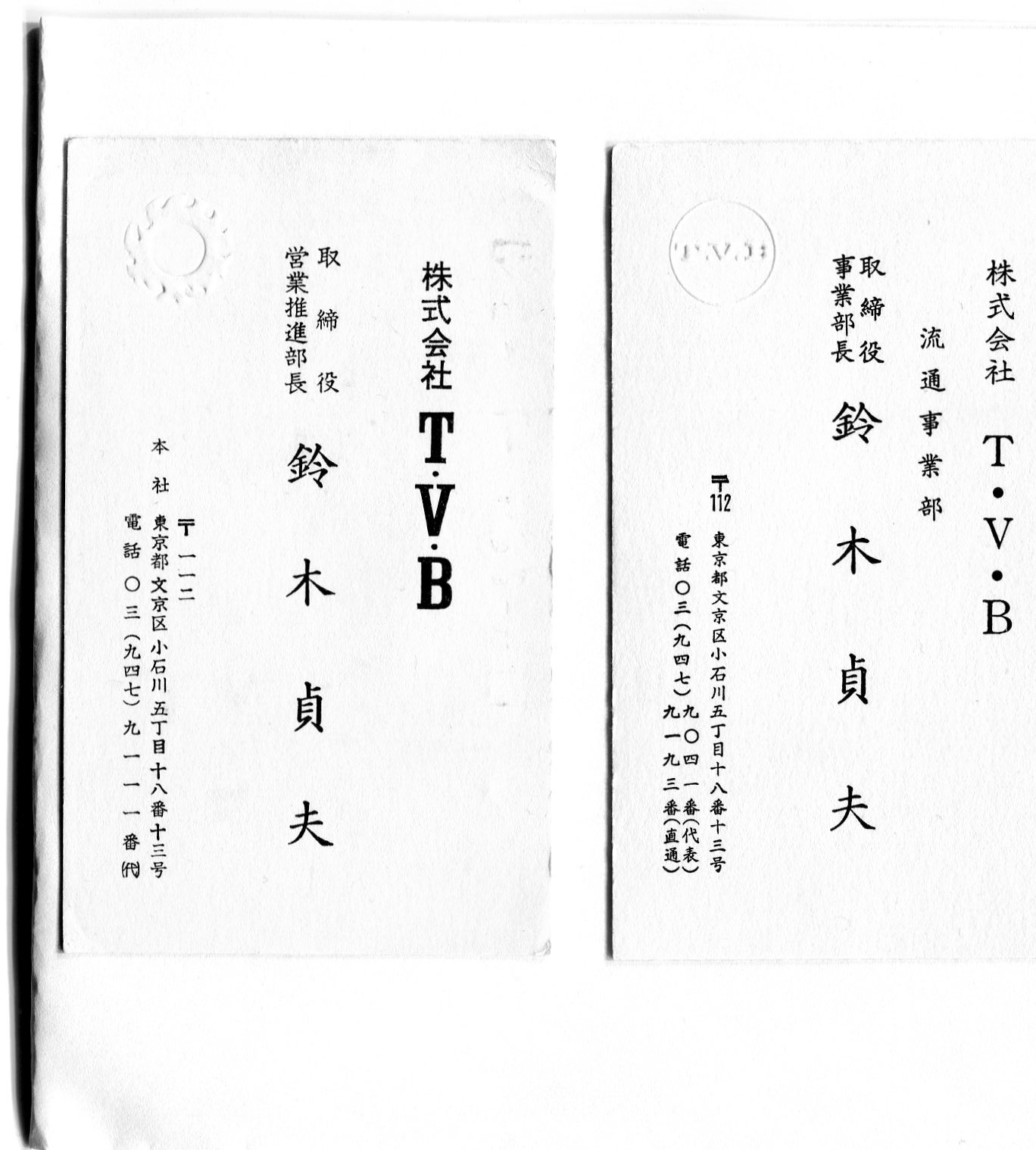

「取締役・営業推進部長」

私は、昭和50年春、ハワイグループ本部会社・南洋観光へ復帰、取締役管理部長となる。

さらにその半年後、「取締役・営業推進部長」に選任され、ビール等酒類メーカー及び全国の取引酒販店開発及び全国各地の独立各社への出店資金調達支援業務に携わることになる。

約1年半、全国主要都市で毎月のように続々と独立し営業を開始していくFC各社に対して、酒類・ビールメーカーとの交渉及び取引酒販店開発を通じて、資金面をフォローする役割を務めたのである。

その間に、南洋観光は社名を「TVB(トライアル・ヴェンチャー・ビジネス)」と変更して、本社を六本木に移転する。

今思えば、六本木時代の数年間が、TVBの全盛期であったと思う。

昭和50~53年ごろは、全国キャバレー・ハワイの全国展開が急ピッチで進み、その勢いで、上場企業「日活」、「東京テアトル」の株式買占めやリゾートホテルの買収など、さらにディスコなど外食産業進出が日本経済新聞に連日のように報道され、世間の耳目を集めたものである。

雑誌「財界」や「経済界」などにも、取り上げられて注目されていた。日経流通新聞が始めた外食産業ランキングでも、この数年間はTVBグループがトップを占めたはずである。

(TVB・社内報「リーダ-」)

強く印象に残っているのは、日本武道館を借り切って開催された「ハワイチエーン1500店舗達成記念全国総会」である。

北は北海道から、南は九州に至るまで全国に展開されたハワイチエーン各社の女子社員・男子社員1万数千名が、ジェツト機や貸切バスで結集し、地鳴りのような祝意の歌声をこだまさせたのである。

小松崎社長は、挨拶の席上、TVBグループの新たな目標を、「5000店・5000億企業への挑戦」と高らかに宣言した。

だが、現実には、このあたりから、夜の歓楽街のいたるところで、類似商法の横行、過当競争、業態の成熟化が急激に進行して、ハワイチエーンの快進撃に変調が生じ始めていくのである。

「取締役・流通事業部長」

TVBは、上場企業の日活や東京テアトル等の株式買収、リゾートホテル経営などに参入すると同時に、ミニクラブやデイスコ、レストラン業態などの新開発で業態の多角化を図ろうと懸命の努力を重ねる。

その一貫で、私は「外食事業本部長」の任命を受け、荻窪駅近くの大型ボーリング場を賃借して、フードコート「インディペンデント・パーク荻窪」の開発に挑戦することとなる。

その際、TVBが先行して開発したデイスコ・「吉祥寺インデイペンデント・ハウス」の成功にあやかるべく、滞在時間料金システムを採用する企画をたてたのだが、これは「楽しい時間を売るデイスコ業態」と、「美味しい手軽な飲食を売るフードコート」とは本質的に顧客のニーズと満足が異なることを見誤っていたのだ。

オープニングには初日から一週間は、事前の綿密で地道な宣伝活動のお陰で、大入り満員となる。だが次第に、顧客の滞在時間が減少していく。

新奇さと話題性のみにこだわるコンセプトでは、継続的な顧客の支持は得られないことを身にしみて思い知ることとなった。なまじ大型店であったために、柔軟な小回りの修整が利かない。残念ながら半年あまりで閉鎖することとなる。

新聞には、「荻窪インデイペンデント・パーク」閉店と報じられる。私にとってはまことに進退極まる苦しい事態であった。

(名刺の変遷)

「常務取締役・コンビニ事業推進本部長」

急速に成熟化する基幹事業のキャバレーハワイに代わる事業の柱の構築を急いでいた小松崎TVB社長は、当時萌芽期にあったコンビニ事業の着目した。取引酒販店からの情報に興味を持ったのである。

小松崎社長は、私を同道して、当時東京都内に営業していた先発の「セブンイレブン」を10数店舗見て回りながら、「鈴木さん、この商売はどうですか。任せるからやりませんか」云った。

私は、こういう小型のお店なら、キャバレーハワイのように急速展開ができるのではないか、と直感した。

コンビニチエーン展開と運営のシステム構築がどれほど大変なものであるかは、ほとんど分かっていなかったが、大げさに云えば、人生の勝負を懸ける時だと、痛切に思っていたから、「素直にお引受けします」と答えた。

直後にコンビニ事業推進本部長に任命される。直ちにプロジェクトチームを編成し、約半年にわたり「セブンイレブン」を調査しながら、見よう見まねで企画を練り上げ、事業計画を立ち上げていく。

1979年(昭和51年)11月末、サンチエーン実験店、「駒込」、「町屋」、「富士見台」の3店舗をオープンした。

次号は「鈴木貞夫言行録」(第7回)を掲載します。

(バツクナンバーは、「鈴木貞夫プロフィール及び目次と索引」を検索)