<コンビニ創業戦記・附伝>「鈴木貞夫・言行録」第4回

2017/05/26

【一橋大学時代】(その2)

ーー1952年(昭和27年)4月~1956年(昭和31年)3月ーー(18~22歳)

《後期・国立時代》

ーー1954年(昭和29年)4月~1956年(昭和31年)3月ーー(20~22歳)

「藻利ゼミに入る」

前期小平時代を修了すると、後期の専攻課程が国立本校舎で始まる。

私は商学部学生として経営学を選択した。

将来は、企業経営に携わりたい、との漠然たる思いがあったからである。

当時の一橋の経営学には、時流のアメリカ経営学で知られた古川栄一教授と、アカデミズム正統派・ドイツ経営学の藻利重隆教授、そして独創的な対境理論を唱える山城章教授の3つの学派があつた。

その中で藻利先生は、学者らしい学者の印象が強く、学内では藻利ゼミは少数制で選抜が厳しく、指導も厳格だとの評判で知られていた。

私は、藻利ゼミを志望する。志望の動機は、藻利先生が増地庸治郎先生のお弟子さんであるということを聞いていたからであった。

というのも、私の父は普段あまり本を読まない人であったが、戦前に朝鮮でのレンガ工場経営時代、増地庸治郎著「工場経営論」をいつも手元に置いていたことを、子ども心にも覚えており、親近感があったのである。

だが、藻利ゼミの選抜は厳しく、先生の承認がなければ、ゼミナリステンになることができない。

初めて先生にお会いした面接のときに、どういう会話がなされたか、全く覚えていないが、とにかく緊張したことだけは今でも忘れない。

藻利ゼミに入れて頂いたことは、その後の私の人生に、無意識のうちに大きな影響を与えたことは間違いない。

同期のゼミ生は、青木弘、伊ケ崎芳夫、泉道男、植山俊一、田島壮幸、野島勇、平本孝一郎の諸兄である。皆さんにはなにかとお世話になった。

3年生のときには、4年生・大学院生との合同ゼミであったから、先輩達の研究発表や、それに対する藻利先生の指導を直接に見聞することができた。時には、未熟ながら質問したり、意見を述べることもできた。それはまことに得難い経験であった。

4年生になると卒論テーマを決めて、その研究成果を全員の前で、順に発表するのである。これは中々に難行であった。

私は「自由企業の将来」という卒論テーマを考えていた。

だが藻利先生は、「卒論は作文ではない。きちんと基礎を勉強しなさい」と言われて、アレキサンダー・ホフマン著の『DER GEVINN DER KAUFMARNISHEN UNTERNEMUNK』というドイツ語の原著を示された。

これが、「商業利潤論」の古典的名著であることをやがて知ることになる。

「これをきちんと読んでまとめなさい」、というわけである。

そうなれば否も応もない。 苦手のドイツ語と必死に取り組むことになった。

ゼミでの発表では、毎回、先生の鋭い質問を受けて冷や汗をかくことになった。けれども、そのおかげで何とか合格を頂いたときは、本当に嬉しかった事を覚えている。

特に藻利ゼミで、記憶に強く残っているのは、ゼミ旅行である。

藻利ゼミでは、年に1度のゼミ旅行が恒例であった。確か4年生のときは箱根旅行であったと思う。

仙石原の景観を、全員で散策したのちの宴会は、自由な楽しい雰囲気に満ちたものであった。

藻利先生は、日頃の教室での厳格な表情とは異なり、にこにこと柔和なお顔で宴会後の自由談義に加わっておられた。

私はそのころ打ち込んでいた河合栄治郎の思想について生半可な質問をしたが、先生は丁寧に、論理立てて、分かりやすく答えて頂き、感服したことを覚えている。

(ゼミ旅行写真)

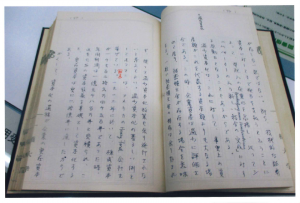

・卒業論文「商企業利潤論」と再会

例年5月に開催される一橋大学ホームカミング・デーに、先輩の一人として久しぶりに、国立の大学を訪問した際、大学図書館に寄り、61年前に提出した卒業論文の在りかを確認した。

驚いたことに、立派に製本されて、きちんと保管されていて、本当に大感激であった。

内容はほとんど忘れていたのだが、これを書いていた学生時代を、しみじみと思い出したものである。また、自分のペン字の下手さ加減は、今もでも全く変わらないなと痛感した次第である。

次の写真は、その時に、携帯で撮ったものである。

(卒業記念写真 )

「一橋藻友会」

「一橋藻友会」は、一橋大学藻利ゼミの弟子の同窓会である。

会員は、藻利ゼミ第1回生(昭和23年卒)から第5回生(昭和27年卒)までが、旧制東京商科大学卒業生であり、第6回生が、旧制及び新制一橋大学(昭和28年卒)の合同ゼミであった。

第7回生(昭和28年卒)から第27回(昭和50年卒)までが一橋大学商学部卒業生である。その他に大学院研究科関係もあり、全体で282名に達している。

(藻友会会員名簿と会則)

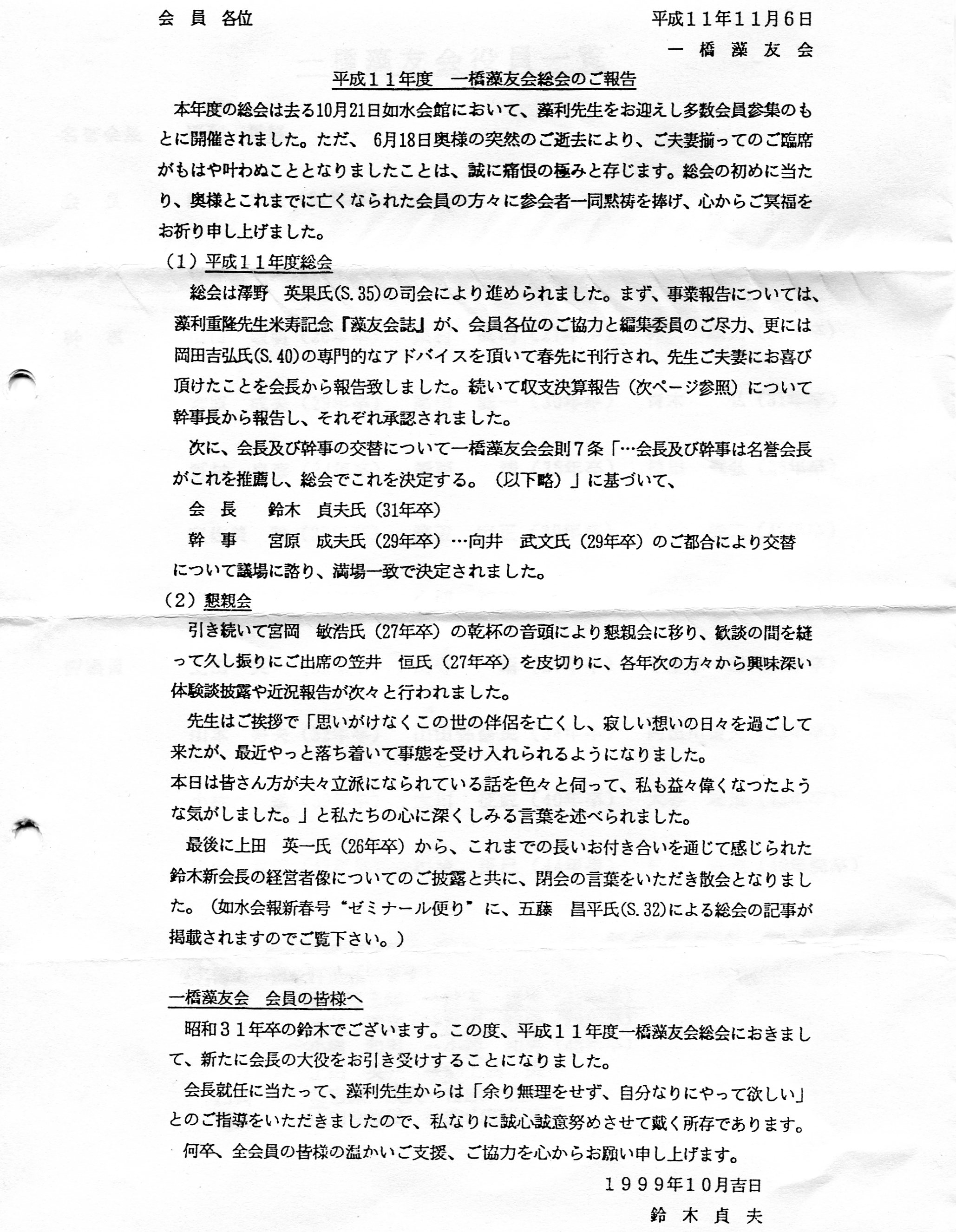

私の先任の藻友会会長は、石井隆三郎先輩(旧制昭和28年年卒)であり、11年の長きにわたり会長を務められていた。

石井先輩は,丁寧な行き届いた運営で、藻利先生の信頼も厚い名会長であった。

その石井隆三郎会長から推薦を受け、「藻友会会長」を引き受けることになった。平成11年(1999年)夏ごろのことである。

石井先輩は「もう11年も会長をやったから、そろそろ若い人に引き継ぎたい。後任は君にお願いしたい」と声をかけてくれたのである。。

石井会長に連れられて、井の頭の藻利先生のお宅へ、藻友会会長引き継ぎのご挨拶に伺ったことがある。

先生のご自宅に伺うのは、学生時代から何十年かぶりのことであった。

藻利先生は、米寿を過ぎておられたが、奥様を亡くされたばかりで、やや気落ちしておられるようにも見えた。

近況報告の後、「今どんな本を読んでおられるのでしょうか」とお尋ねすると、先生は気さくに、「最近は堅い本よりも、西村京太郎や内田康夫などのトラベルミステリーものに凝っているよ」、と応じられた。微笑ましいことであった。

私が、「この度藻友会会長を引き受けることになりました。よろしくご指導をおねがいします」と申し上げると、「肩肘張らずに気楽にやってくれよ」、とのことであった。

(平成11年度藻友会のご報告)

(平成4年の先生ご夫妻)

(平成16年度藻友会ご夫妻を偲んで)

日本経営学界の巨星・藻利重隆一橋大学名誉教授は、平成12年2月2日、逝去された。享年89歳であられた。眠るがごときご最期であったという。

同月21日、三鷹・告別式会場において、一橋大学並びに中央大学関係者及び弟子一同の参列のもと、厳粛に執り行なわれた。

私は一橋藻友会を代表して、次のような弔辞を捧げた。

≪一橋藻友会代表として弔辞≫

【 謹んで恩師藻利先生の御霊に申し上げます。

私たち、先生の弟子の集まりである藻友会会員一同は、先生の御急逝の報に接し、あまりの突然のことに驚きと悲しみの余り途方に暮れております。

思い返せば、つい四か月前に開催されました平成11年度藻友会には、お嬢様の村田育子様とともに、とてもお元気なご様子でご出席くださいました。そして出席者一同の近況報告を熱心にお聞きになりながら、

「皆さんが立派になられたことが、私無上の喜びであります。私も、ますます皆さんとともに偉くなっているような気がしています。

しかし、この喜びを共に語るべき妻が、隣の席にいないことが寂しい。

だが、これが人生というものであります。」

と、往年の名調子を偲ばせる藻利節を、しみじみと聞かせてくださいました。

半年前の6月に先立たれた奥様・文子さまを偲ばれての、御心境であったか思います。

昨年秋に、私が石井前会長と先生のご自宅に伺いました折にも、書斎のお机の近くに、奥さまのご遺影とご位牌が飾られておりました。

先生は、「寂しくないように、ここに飾っているんだよ」、とお話しになられ、奥様へのご敬愛と絆の深さをしみじみと痛感させられた次第であります。

今頃は最愛の奥様と仏さまの世界で再会を果たされ、夫婦仲良く、しばらくぶりに談笑しておられるのではないかと拝察いたします。

ともあれ、米寿のお祝いを迎えられたばかりで、これから21世紀へ、卒寿・白寿までも、ご壮健、ご長命で、私たちを直接御見守り下さり、お導きいただけるものと願っておりましたのに、叶わぬ夢となりました。

とは申せ、藻利先生は私たち弟子一同にとって、経営学の最高の師でありますとともに、人生最高の師でもあります。

先生に頂いたご学恩とご教訓は、私たちの心の中に生き続けております。

偉大な藻利先生の教え子の一人でありますことを、終生の誇りとして、より良き日本と世界創りに、少しでもお役に立ちますよう、これからの人生を強く生き抜いてまいります。

藻利先生、本当に長い間ありがとうございました。

一橋藻友会を代表して、心からご冥福をお祈り申し上げ、弔辞とさせていただきます。

平成12年2月21日

一橋藻友会会長 鈴木貞夫 】

一橋 藻友会は、会員が年々歳をとり、必然的に会員数が次第に減少する特性を持っが、先生ご逝去後も、平成19年に私から引き継いでくれた若手の塩野谷寛行会長(昭和48年卒)の熱意のお陰で、毎年の例会を現在も維持し続けている。

「中和寮時代」

当時、国立校舎には、中和寮と如水寮の二つがあった。

中和寮は大学正門前の大通りの向かい側、一橋大学経済研究所の敷地内にあり、戦前に建築された瀟洒な外観の建物であった。

三年生中心に2人一部屋の構成であった。

如水寮は、本館構内の図書館裏に所在し、4~5人の大部屋で、4年生が中心であったと思う。

3年生となって小平の一橋寮から、国立の中和寮へ引越すと間もなく、中和寮自治委員会の改選が行われた。

確か寮委員長には、寮費免除の特典があったような気がする。

何らかの抱負があったわけではないが、おそらくその条件に惹かれて、私は寮委員長に立候補した。

ほかにも候補者が何人かいた気がする。選挙演説会を開いたような覚えもあるが、今では判然としない。

どういう分けか、私が次期委員長に選ばれることになった。

小平以来の親しい寮友の中から、大急ぎで、鈴木(徹)、武井、塚原、西、野間口、藤井、細窪、吉永、渡辺(功)君たちを口説き落して委員会を構成した。

中和寮委員会の活動で特に記憶に残るのは、毎年、全学をあげて開催される伝統の「一橋祭」において、中和寮主催の「NHKコンサート」を企画運営し、大成功させたことであろう。

一橋祭でのN響コンサート開催を企画するや、確か渋谷にあったNHK交響楽団事務所に出演交渉に出かけた記憶がある。

日取りや出演料などの条件を決め、収支計画を作り、プログラムやポスターのスポンサー探し、チケツト販売促進などの活動に中和寮委員会一同で取り組んだのも、懐かしい思い出である。今思うと、一寸としたビジネス実践のよき経験であったと思う。

(プログラム販売活動中)

既に≪コンビニ創業戦記「サンチェーン創業物語」≫(第1回)でも触れているが、このN響コンサート開催の活動の中で、国立音樂大学生との交流が始まる。

それはあたかも、戦後大ヒツトした青春映画・「青い山脈」や「山の彼方に」に描かれた清純な感情を、今でも想い起こさせる記憶である。

(音大寮生との狭山湖合同ハイキング)

(33年ぶりに再会の思い出)

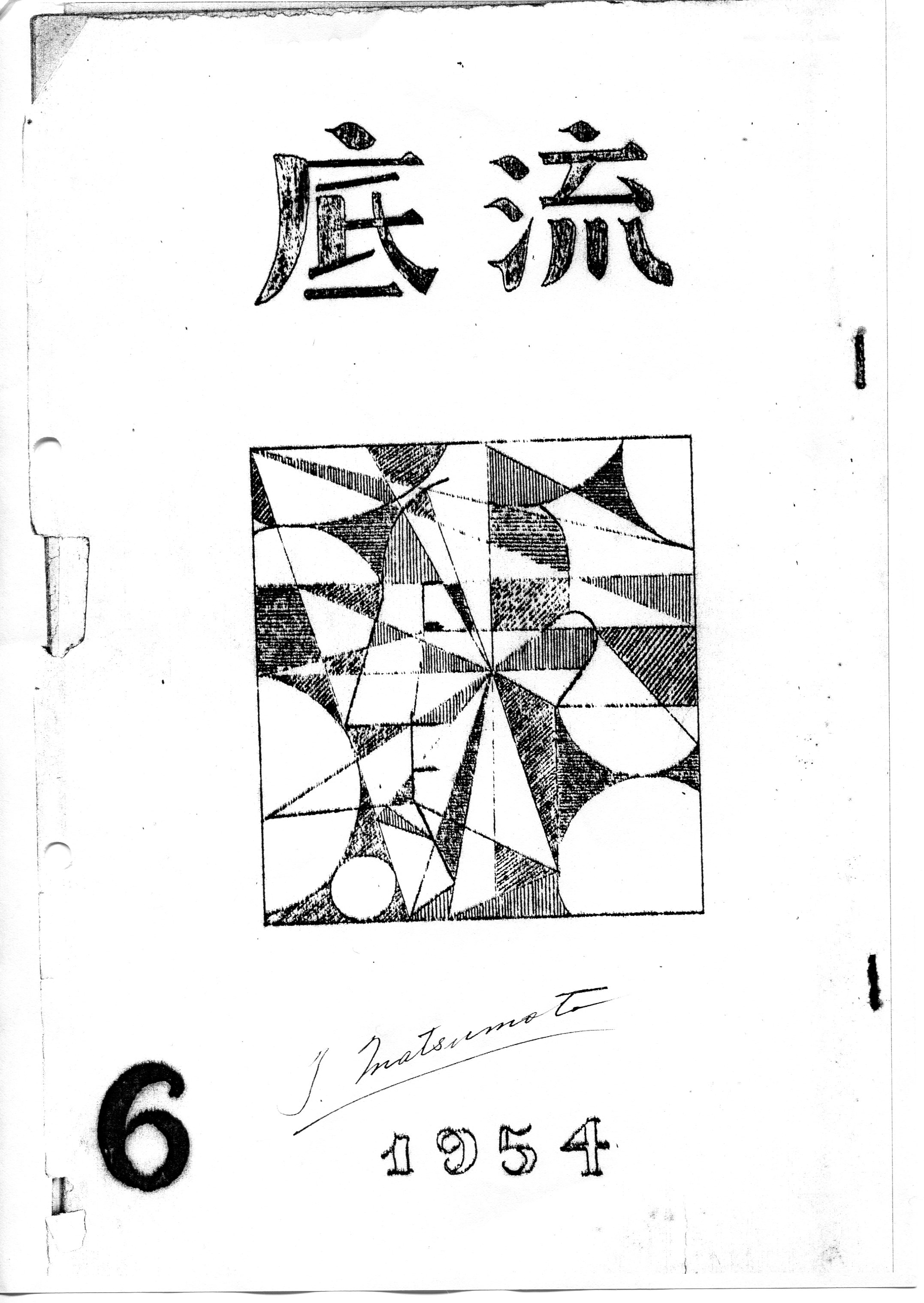

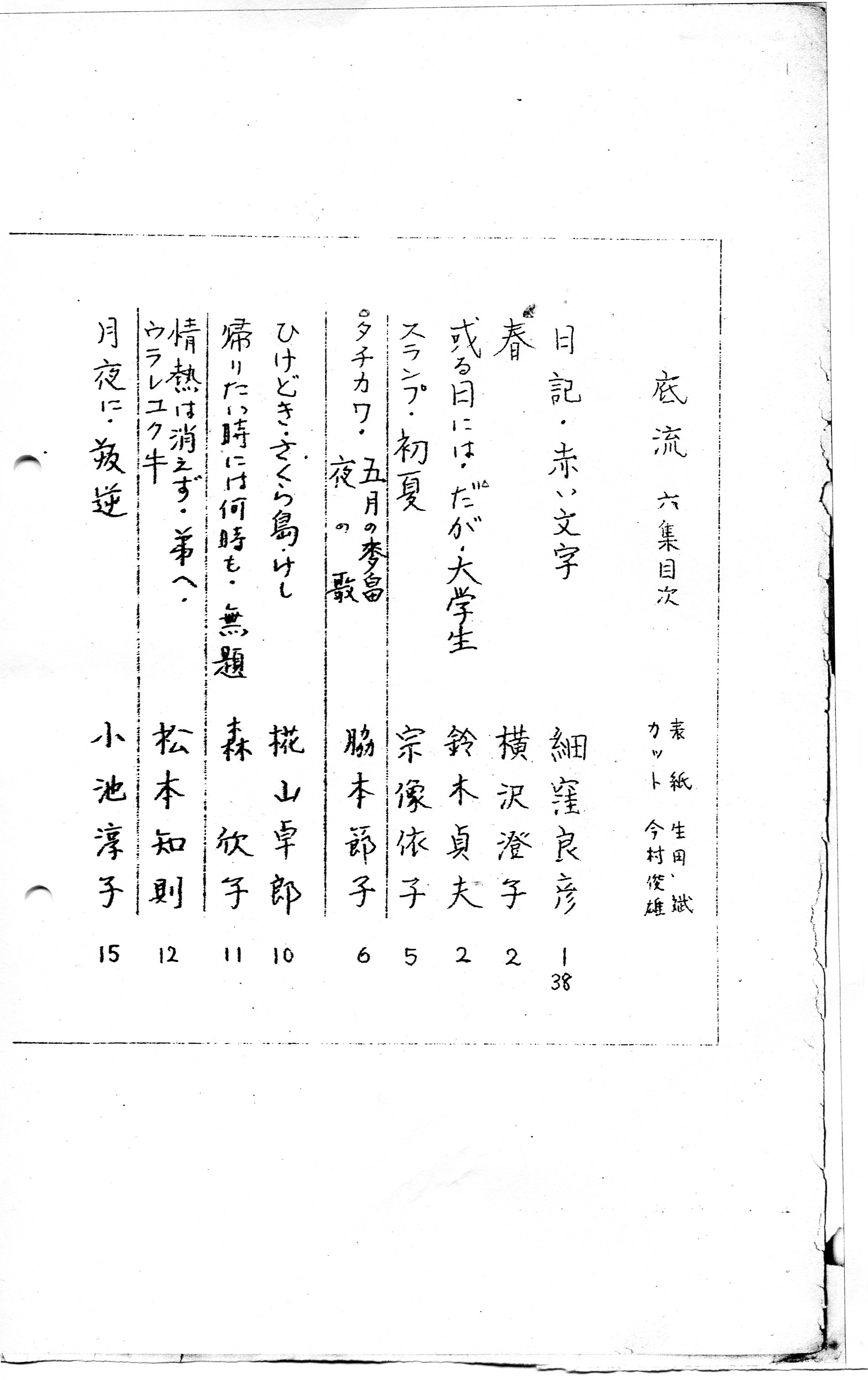

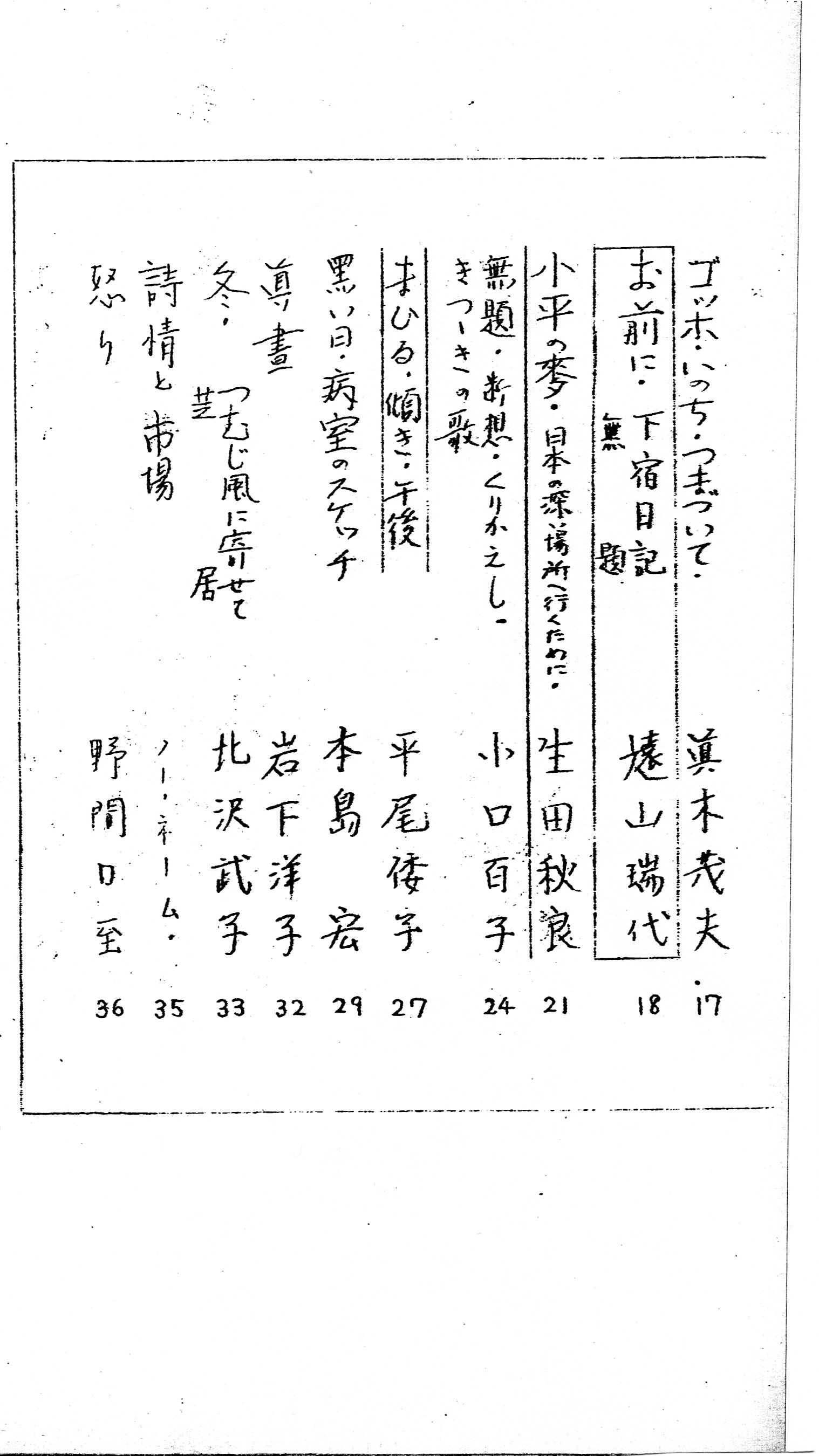

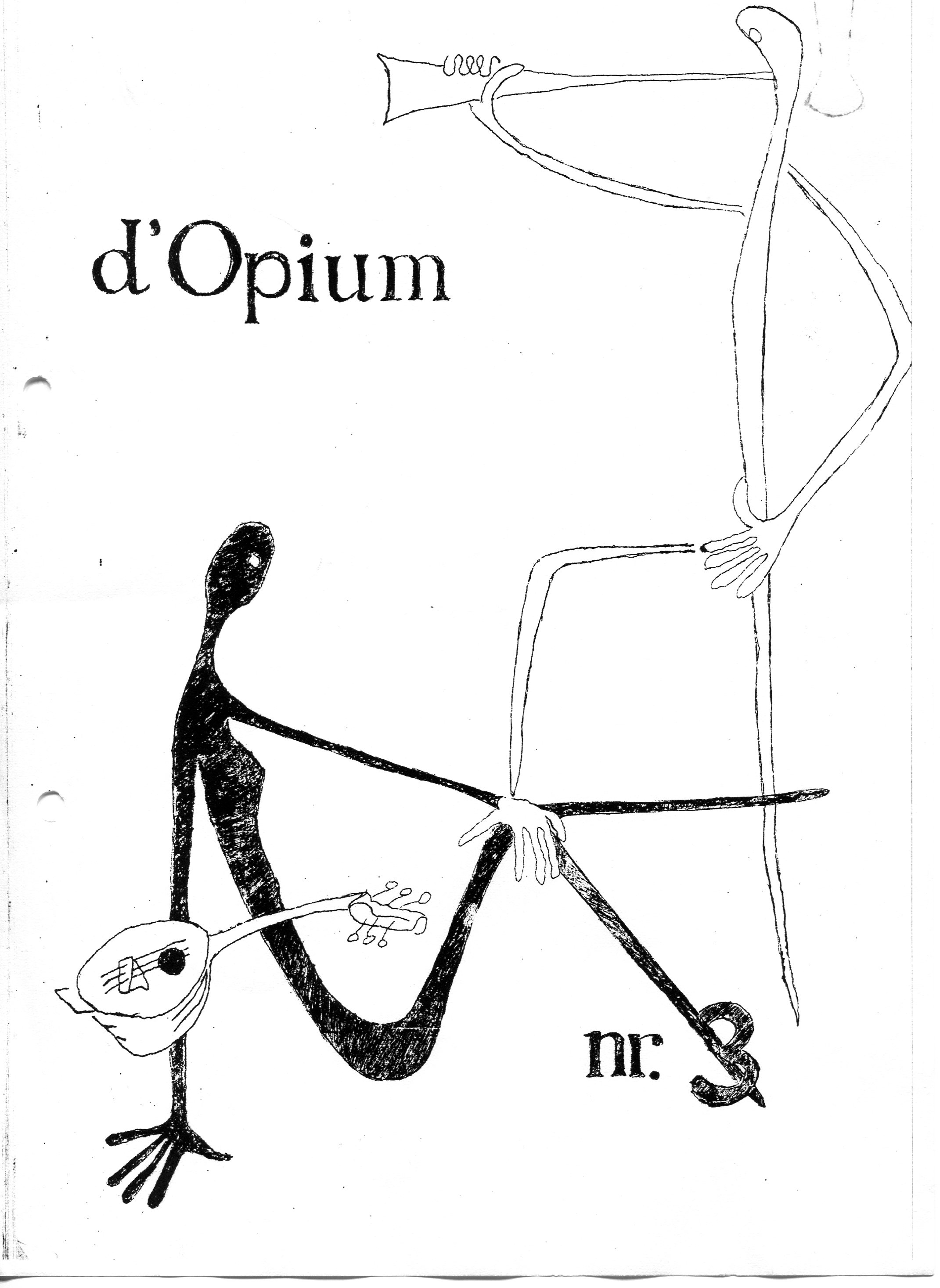

「詩集『底流』の発行」

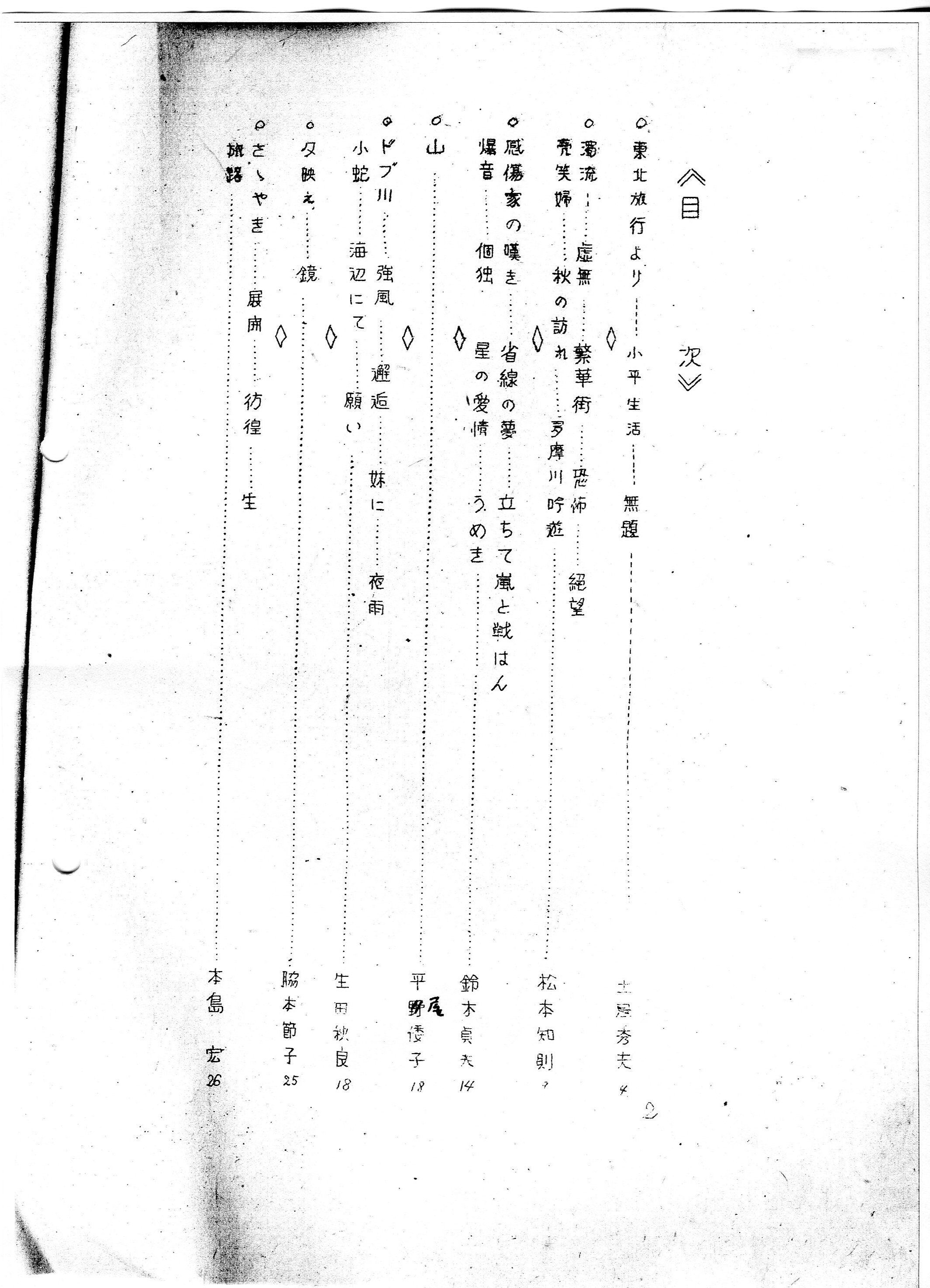

(詩集・「底流」&「d’OPIUM]の表紙と目次)

数年前、元寮生たちの集まりが如水会館で行われた時、一緒になった同期で同郷の畏友・野間口至君と中和寮時代の思い出話をしていた時、たまたま寮生詩集「底流」の話に及んだ。

私は、「そういえば、詩集を出したことがあるなあ。ぜひ見てみたいものだ。」とつい口にした。

野間口君は、「探せば家にあるはずだ」とのことで、後日、「『底流』と『d'OPIUM』の二冊分だけ見つかった」と、丁寧にもコピーして送ってくれたのである。

機会があればと思っていたので、本号で紹介できることはうれしい限りである。野間口君には心から感謝申し上げたい。

ガリ版刷りの手作りで、素朴なつくりであるが、同人の名を見ると懐かしき顔ぶればかりである。中には既に鬼籍に入った友もいる。

当時私は、堀辰夫、立原道造、石川啄木、武者小路実篤、横光利一など、手当たり次第に乱読し、多くの詩人に憧れていたものだ。

見よう見真似で書いた幼い詩は、今読み直すと汗顔の至りであるが、世間の垢に未だ染まらぬ若き純粋さだけは感じられる、と自賛している。自作をひとつだけ紹介しておきたい。

《 『爆音』

はるかに流れていく 雲の間に乱れ飛ぶ鳥の姿

春の喜びか!生の歓喜か! ここまではその唄は聞こえない

静かに音もなく過ぎゆくとき こんな時こそ≪全て世は事もなし≫

と声を上げて唄いたくなる

ああ!それなのに突如起こる あのいまわいいジエット機の爆音

あたりの静寂を破ってたちこめる 押しつぶされるような重苦しさ

そこには平和もなく生の希望もなく 唯破滅への絶叫があるのみだ

あの金属製の機械の音が 世界を威圧するあの巨大な轟音が

人類を破滅に落とす挽歌であるとは!

何時の日あの爆音が去って ≪神空にしろしめす 全て世は事もなし≫

と 心から唄える日が来るであろうか 》 (1953・6・9)

また私は、確か3年生の秋であったと思うが、一橋大学創立80周記念論文募集に、「自由企業の将来」というテーマで応募し、「佳作」の評価を頂いたことがある。

大学図書館で問い合わせてみたが、その記録は残っていないとのことであった。

残念ながら「自由企業の将来」の原稿は、私の手元にも残っていない。

「如水寮時代」

四年生になると如水寮に移る。卒論の仕上げに全力を注ぎながら、就職活動も始まる。

私は就職活動は、はじめからジャーナリズムの世界に憧れていた。

警世の木鐸たらんとの漠然たる思いを、胸に秘めていたのである。あるいは、河合栄治郎の思想の影響もあったかもしれない。

銀行や商社、メーカーなど一般企業への就職活動は見向きもしなかった。藻利先生にも、就職に関してはご相談しなかった。

単純といえば単純、甘いといえば甘い考えであった。

朝日新聞とNHKに絞って入社試験を受けた。

いずれも全国で数千人単位の応募者であり、採用枠は数十人規模である。そして、ものの見事に落ちた。

落ちて初めて、現実に帰った。就職浪人などのできる余裕は全くない当時のことである。

慌てて大学の就職窓口である学務課に走った。一流どころの企業は、すでにほとんどが決定済みの状況であった。

そこで出会ったのが、偶然というべきか必然というべきか、「京都の丸物百貨店の募集要綱」である。

それは「丸物百貨店が国鉄池袋駅に、昭和32~33年に東京店を開店させる計画で現在工事中であり、東京勤務要員として大卒社員を募集する」との要綱であった。私は即座に応募を決めた。

既述した国立音大生との出会いの中で、丸物百貨店の名称を知っていたことが、私の眼を引き付けたのである。

もしこれが、三越や伊勢丹など東京の百貨店であれば、それほど関心を持たなかったかも知れないと思う。

大学の学務課長は、「そんな先輩のいない会社より、もっと良い会社があるだろう」と忠告してくれたが、私の決意は揺るがなかった。

このあたりのいきさつは、≪コンビニ創業戦記・「サンチェーン創業物語」≫(第1回)にも、すでに書いている。

私は手始めに、丸物百貨店の進出予定地であった池袋駅の工事現場を下見に行った。

もともと私にとって池袋は馴染みの薄い街であったが、歩きまわってみると、池袋駅周辺は当時はまだ戦後の風景が色濃く残っていた。

西口はいまだに闇市の名残りのままバラツクの商店が残り、東口には少し歩くと、巣鴨拘置所の高い塀が残されており、現在の池袋とは似ても似つかぬ、土埃の舞う寂れた場末の町並みであった。

ただ行き交う人混みだけは、やたらと多い印象を強く受けた。

池袋駅東口には、現在の威容とは比較にならない貧弱な西武百貨店があり、その向かい側には、開店したばかりの三越池袋店がこじんまりと営業していた。

地下鉄も、高速道路も、あるいは工事中であったかもしれないが、影も形もなかったのである。

西口には、東横池袋店が営業していたが、これもデパートというには存在感が薄いように見えた。

戦後10年を経たばかりの昭和30年当時の池袋といえば、そんな印象であり、今日の池袋の町並みとは全くの別世界であった。

当時、現在の伊勢丹の一角にあった新宿丸物店で、入社試験や面接を何度か受けた。

無事採用が決まり、私の商人人生が始まることになる。

学生時代のことは、もうこのあたりにしておこう。

振り返れば、どうでもいいような瑣末なことが、雑然と次々に思いだされてきて、何か収拾がつかないことになりそうである。

(’56・如水寮生解散式にて)

いよいよ次号からは、本題に移ろうと思う。

(以下次号)