第241話 リストランテの夜に

2025/12/06

明日の和食のために

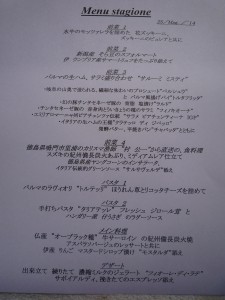

「何料理にする?」と娘夫婦に誕生日の会食会を提案され、「ま、イタリアンかな」と返事しておいたら、麻布の「PELLIGRINO」を予約してくれた。

当日のお客は三組。われわれ家族と、恋人どうしと、若い女性二人組。でも、席はそれでいっぱい。

まずメニューを見るが、イタリア料理に詳しくない私にはチンプンカンプン。中には聞いたことのあるものもあったが、そもそもが米、味噌・醤油、魚、酒文化の人間が、パン、チーズ、ハム、ワインという、異質の世界を理解しようというのは大変なことだ。そんなところへ、私の好きな麺類の仲間のパスタがあるとホッとする。

とりあえず、それらのメニューをじっくり見てみる。そして分からないものは帰ってからそれなりに調べてみた。そうしているうちに分かったような気がしてくるから、おかしなものだ。たとえば、生ハム・サラミ盛合せ=「サルーミミスティ」となる。それから、IGPというのは、イタリアの品質保証制度付きということであるらしい。

「最初に出す料理が勝負だ」というようなことをある名シェフが言っているが、今日のディナーの「前菜1」はその言葉に叶うものだった。

というのは、私は鳥ではないけど花を食べるのがわりあい好きだ。そうはいってもそんなに多くの花を食べたことがあるわけではない。花ズッキーニも初めてだった。それに水牛のモッツァレラを詰めてあるところが、イイ。「モッツァレラ」という言葉の響とそれを口にしたときの舌の感触が、これほど合うものはないと思った(笑)。

それからトリュフ ・・・。「フランスの黒トリュフ」、「イタリアの白トリュフ」というのは、聞いたことがあるが、「サマートリュフ」というのは初めて知った。初めてというのは楽しい。以前、姪の結婚披露宴でフォアグラが出たことがあるが、あれも魔可不思議な、そして記憶に残る味がしたものだった。そして今宵の、サマートリュフをいっぱい添えてある「スフォルマート」はハーモニーの美味しさがあった。

ハーモニーといえば、続くメニューのハム、鱸、パスタ、サーロイン、デザートには各々違ったワインが供されたが、今日ほど感動的な会食はこれまでになかった。どういうことかというと、「料理に合うワイン」という体験である。本当はここで、そのワインのラベルを示すべきだが、何しろ全部で8種類のワイン、とても覚えきれるものではない。

とにかく、料理の前に飲んだワインは大したものではないと思ったのに、同じワインを料理と共に口にしたとたん、皆は「料理とワインが絶妙にピッタリ」だと唸った。

今までは、ワインにしても、お酒にしても、「何がいいですか?」と訊かれたら、「じゃ、◎◎にしようか」と、どんな料理が出ても関係なく、ただひたすらに同じラベルのものを飲み、飲み干したら「じゃ、次は○○でいこうか」となるのが普通であった。

おそらく、イタリアワインだけでも20万以上のラベルがあって、そのうえ毎年増え続けているというのに、その中から選択して料理とセットにすることは神技にちかいものになるだろう。と思ったとき、ハムもパスタもパルマのものとメニューにあることに気付いた。それからすれば、北イタリア人の味覚の記憶の積重ねに従っているのかもしれない。そう、料理とワインの伝統的な組合せということなら可能だ。

そういえば、昔見た『ポー川のひかり』や『1900年』というイタリア映画は国の北部を横断するポー川(全長652km)流域の農村が舞台であり、辺りに住む農民が主役であった。

とくに、『1900年』は〔一農村=地主:小作人〕を通したイタリア現代史という重いテーマ(放映時間も5時間という長さ)であったが、それだけにイタリアの理解にはずいぶん役立つ映画であった。今思い出すと、貧しい小作人たちがミレーの絵のように、土を耕したり、草を刈ったり、脱穀したりしていたが、彼らが、ポー川域の平野で栽培・収穫していたのは軟質小麦であったろう。それこそ生パスタに相応しい小麦なのである。ついでにいえば、南イタリアでは乾燥パスタに適した硬質小麦が生産されていた。

そこでパスタの話になるが、そもそもそれがいつから食べ始められたかはハッキリしない。少なくとも11~12世紀の北イタリアで《生パスタ》が誕生していたであろうと推定されている。そして生パスタに少し遅れて、南イタリア・シチリアのバレルモ で《乾燥パスタ》が発明されたのだという。パレルモは『ゴットファーザーⅢ』でお馴染みの舞台である。別の映画『山猫』は1860年ごろの話だったが、「シチリア人は毎日マカロニにばかり食べる」という台詞が出てきたことを妙に覚えている。

そして今夜の《トルテッリ》と《タリアテッレ》であるが、当店のシェフが客の目の前で、それらを作る。《トルテッリ》は、映画の中の地主一家(祖父:バート・ランカスター、父:ロモロ・ヴァリ、息子:ロバート・デ・ニーロ)の食事のシーンでは出なかったが、やや上流の人たちが食べるものらしい。《タリアテッレ》の方は〝コシ〟というのではなく、〝弾力性〟のある麺だった。ここで私は、コシと弾力はちょっと違うことを味わって知った。

しかしながら、映画の中の小作人たちの食事は貧しい料理として知られている《ポレンタ》(polenta)であった。奴隷のような小作人にとってパスタは贅沢な食べ物であったとも聞く。

こうした農作業の他に、小作人たちは中庭で豚からハムやソーセージも作っていた。

パルマの生ハムと中国、スペインの生ハムを「世界三大生ハム」という。大手のハム会社に勤務していた友人の話によると「イタリアのハムは熟成させているから、やや甘目」らしい。しかし、ハム通ではない私には、それらを全部並べて試食してみないとどうなのか判らない。だが、今宵の「サルーミミスティ」は舌にまとわりつくようなしなやかな美味しさが確かにあった。

実は私が、「美味しさ」ということにおいて、味や香り以外に、腰、喉越し、歯応えなど、感触が重要であることを実感したのはサンフランシスコでラーメンを食べた時だった。腰のない、ふやけたラーメンは食べられたものではないというのに、現地の人は食べていた。それは彼らの美味しさの基準の中に「コシ」ということがなかったからであろう。逆説的ではあるが、この不味いラーメンを口にして、「海外に行った甲斐があった」と苦笑いしたものだった。

それはともかく、同様に、生ハムやチーズ文化のない日本人には、その粘りや滑りなど「感触の味」が理解できないだろうと思った。またまた、われわれはお酒を燗で飲むとき五臓六腑に浸みわたるような感覚がするが、ワインの悦びは別にあるのかもしれない。

そういうことが食文化ということなのであろう。ただ「食文化」と言ってしまうと綺麗事に聞こえるが、現実の積重ねである歴史とは民の土をも喰らうような地獄の生活の繰返しであったことを映画『1900年』は示していた。

北イタリアの「料理に合うワイン」の選択もこうした汗と血と土の中から生まれた食習慣であったろうことを想うと、「日本のお酒もそうであるべきだ」なんてことは軽々しく言えなくなってくる。

それより、日本の風土の中で培ってきた、日本独自の食文化を忘れないようにすることが大事ではないかという気がしてきた。

最後のエスプレッソを飲みながら時計を見ると、今夜の食事会はすでに3時間以上が過ぎていた。

時間といえば、利休時代の茶会は4時間ぐらいを費やしていたと推定されていることを先日聞いたばかりであった。

そうなのだ。時間をかけた食事が、日本の食文化のひとつであったことを忘れてはいけないし、また大切にしなければならないことだったのだ。

参考:エルマンノ・オルミ監督『ポー川のひかり』、ベルナルド・ベルトリッチ監督『1900年』、F・フォード・コッポラ監督『ゴットファーザーⅢ』、ルキーノ・ヴィスコンティ監督『山猫』、

〔江戸ソバリエ認定委員長、エッセイスト ☆ ほしひかる〕