第939話 温味のあま味、粋な涼味

2025/12/06 執筆者:フードボイス韓国

~ 福田浩先生90歳の誕生会より ~

江戸料理研究家&江戸ソバリエ・ルシック講師の福田浩先生の90歳の誕生会が、2025年4月に目白の蕎麦屋「おさめ」で開催されました。

祝事は遅れてはいけませんから、少し早めに着くようにと目白駅で下りました。しばらくすると違う方向へ歩いて行かれる福田先生のお姿を見つけました。

私は数度訪ねたことのある店ですから、おやと思って「先生、どちらへ」と尋ねましたら、「せっかく来たからちょっと遠回り」とおっしゃいます。「なるほど、健脚の先生らしい」と思って私もお付合いすることにして、目白の立派な家々を眺めながら、「おさめ」に向かいました。もちろんこの店も黒塀が見事な建物です。

誕生会には、20余名の参加でした。乾杯から始まりましたが、料理の前にドキュメンタリー映画が放映されました。題名は『Last Edo Shef』、福田先生の奥様の裏千家流茶道のお仲間のマーガレットさんが母国オーストラリアのテレビ用として、2013年に製作された映画ということで、福田先生の日常のお姿を追いながら、日ごろからおっしゃっている「古典史料で江戸料理の原点を知る」ということを表現した内容でした。カメラマンは料理を撮るのが専門だったらしく、映像がとてもきれいな映画でした。

それから、「おさめ」の蕎麦膳です。

六色盛、蕎麦掻、出汁巻玉子、蕎麦切三種、蕎麦湯、デザートと続きます。

私は、福田先生と並んで座らしてもらいました。福田先生は、江戸料理「なべ家」の三代目です。私の目の前の方は「江戸前 芝浜」のオーナーシェフ。あの江戸料理の名店「芝浜」が、と驚きました。名づけ親は福田先生だとのこと。それから江戸料理の「八百善」や「百川」などの話に花が咲きました。

話の最中に蕎麦切三種が続きます。一枚目は山形越沢、二枚目は千葉在来です。常温であま味がある美味しいお蕎麦でした。山形越沢は、これまで何度も頂いたことがあり、生産者さんとも「おさめ」さんや、「一東庵」でお会いしたことがあります。また千葉在来は江戸ソバリエの仲間がたくさん関係していますので馴染みの蕎麦です。そこへ三枚目が登場しました。今度は鳥取日光の里産でした。これは初めてです。黒く細く、キリッと締まっていて、涼感のする涼味のお蕎麦でした。

もちろん、これまでもキリッと締まっていて涼感のするお蕎麦、そして常温であま味のする温味のお蕎麦は何度も頂いたことがあります。しかしこのような形での変化球は初めてでした そこで店主の納(おさめ)剣児さんに尋ねてみました。するとやはり、一枚目のせいろ蕎麦と二枚目の粗挽き蕎麦はあま味と香りを感じやすいように常温で供し、三枚目の玄挽き蕎麦は冷水で締めて野趣性と腰を出し、かつ春の日の誕生会は、冷水で締めた蕎麦切で本日のコースを締めたかったとのことでした。

お蕎麦には温味の《掛け蕎麦》、涼味の《ざる蕎麦》は昔からあります。しかし、同じ《ざる蕎麦》で温味、涼味を使い分けるとは、一本やられたという感じでした。

福田先生の理念である「古典史料で江戸料理の原点を知る」ということを蕎麦に当てはめれば、「現在の日本の蕎麦の原点は江戸蕎麦」ということになります。

いまの日本の蕎麦は江戸蕎麦が柱です。つまり腰があって喉越しがいい、そのためには細く、切口は角が立って、そこそこ長い《二八蕎麦》です。それで夏目漱石がいうように、蕎麦はつゆと山葵で食べるものです。そのつゆは濃くて旨いものですから、ちょいと3/1ほど付けて啜って食べます。麺とつゆは夫婦のような関係なので、どちらかが欠けたら生きづらいのです。

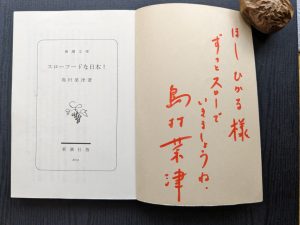

ところが、2003年に島村菜津さんが『スローフードな人生!』を上梓しますと、日本の料理界に「スローフード」や「地産地消」の考え方が浸透していきました。1冊の本が日本人の精神的支柱を変えるほどの影響を与えることはめったにないことだと思います。まさに中世の栄西の『喫茶養生記』、道元の『典座教訓』『赴粥飯法』に匹敵するぐらいの出来事だったのです。

蕎麦業界では、このおよそ十数年後ぐらいから製粉技術の進歩とあいまって、十割蕎麦が注目されるようになってきました。それまで蕎麦粉については製粉会社に任せっきりだった蕎麦屋は蕎麦粉の〝産地別〟ということを意識するようになり、産地別蕎麦粉を表示するようになりました。産地別を言えば、次は産地別の味を求めるようになります。そうしますと、濃いつゆより蕎麦粉の味が前面に出てきます。味覚は常温が伝わりやすいので、本日の一枚目、二枚目のような形になるのですが、それでも店主は本日の締めは江戸蕎麦の原点に立ち返って粋にキリッと締めたわけです。天晴だと感心しました。

江戸ソバリエ協会

ほし☆ひかる