第189話「雨や日光は人間の生活のなかへ降り込み照らし込む」

2025/12/06

食の思想家たち 十三、和辻哲郎

《 蕎麦膳 》十

☆食べ物とお酒の相性

あるアメリカ人と蕎麦屋に行ったとき、彼はお酒のリストを見ながら、私に頼んだ。「蕎麦に合う酒を選んでくれ」と。

またあるとき、酒好きの日本人と蕎麦屋に行ったとき、彼はお酒のリストを見ながら、「オッ、○○が置いてあるじゃないか。これでいこう」と言って、カウンターにいた店主に「この酒に合う摘みを何か見繕ってくれ」と言った。

前者はヨーロッパなど食事をしながらワインを飲む「食中酒」スタイルの、後者は明治以降の日本の「酒主肴従」スタイルの、代表的な台詞である。

料理と酒の相性については様々な理屈が立てられているが、いま述べたのは国民性からくる食文化論といえるだろう。

相性といえば、最近は「中村チカラ」のように「分子レベルで共通するものどうしは合う」といった科学的なアプローチもあるらしい。

しかし、基本中の基本は、ワインで似たものはワインが合うし、お酒の一種である味醂で煮たものはお酒が合うという同種論である。これなら合わないはずがない。

さらには、地域の人が自然にやっていることがある。たとえば常陸秋蕎麦には茨城の酒という組合わせ。これが風土論であるが、「蕎麦と何を組合わせればよいか?」と尋ねられたら、「蕎麦と同じ産地のお酒を選ぶのも、粋な選択ですよ」と答えることにしている。

☆佐賀フェア

ある日、市ケ谷の「たかさご」を訪ねたとき、店主の宮澤佳穂先生(江戸ソバリエ講師)が「佐賀フェアをやることになった」とおっしゃった。「最初は蕎麦粉だけ佐賀相知(おうち)産を使ってみるつもりだったが、意外にいい蕎麦粉だったので、どうせなら海の物、田畑の物、オール佐賀産で料理を考えてみようということになった」と言う。そんな発想をされたのも最近店に入られたご子息子がホテルの和食料理のチーフだったという経歴からである。当然、佐賀フェアの料理は息子さん、蕎麦は店主の担当となった。

佐賀出身の私にとっては、大歓迎の企画であるが、それ以上に、よく見られる物産展や産地表示だけではもの足りないと思っていたときの「オール佐賀」! これからの膳のあり方としてひとつの道筋を示すものとして注目したいと思った。だから、私も3回ほどおじゃました。

そこで、わが「佐賀の膳」を頂きつつ、故郷「佐賀」を少しご紹介しよう。なぜなら、ただ産地の物を食べるだけではなく、こうした話を加えてこそ、ほんとうのフルコースだと思うからである。

先ず・・・、今の佐賀県は昔、長崎県を含めて肥前国と称していた。もっと古くは熊本県も併せて火の国と呼ばれていた。

「火」というのは 有明海の不知火のことであるが、肥国の王の一人に肥君健緒組(3-4世紀)という者がいた。『肥前国風土記』には、崇神天皇の命令で熊本県の勢力を破った強い王として記録されている。

同じく『肥前国風土記』には、有名な「杵島歌垣」の事が記載されている。

毎年の春と秋に、村郷の男女が、酒を携へ琴を抱き、手を取って杵島山に登り、酒を飲み 歌い舞ったらしい。

このような歌垣は、春の豊作、秋の収穫を感謝し、神を祀る農耕行事であるが、現実の楽しみは「嫁さ来い → ヨサコイ」の合コンであった。

どんな場面かというと、おそらく盆踊りか、あるいはお遊戯の「勝って嬉しい はないちもんめ 負けて悔しい はないちもんめ あの子が欲しい・・・」のようなものだったのだろう。そのときに歌い舞った曲を「杵島曲 キシマブリ」という。

霰降る 杵島が嶽を 険しみと 草取りかねて 妹が手を取る♪

ただ、食文化に関心をもつわれわれにとって注目したいのは、早くも当時「酒」が造られていたことである。佐賀は今も酒造りが盛んであるが、日本の酒造りの歴史からいっても杵島は最古の方かもしれない。なにしろ縄文晩期に大陸からやってきた米の上陸地が佐賀だからである。

それから余談であるが、杵島は平安の歌人和泉式部(10世紀)の故郷でもある。彼女が、故郷の杵島郡和泉郷(佐賀県嬉野市)を想って、詠った歌がある。

ふるさとに 帰る衣の 色くちて 錦の浦や 杵島なるらむ♪

それからぐっと下って戦国時代、龍造寺隆信(1529-84)という風雲児が佐賀市を中心にして九州の北半分を制覇し、「五州大守」と呼ばれた。南半分は島津の勢力圏だ。龍虎、最後の決戦は島原で行われた。だが惜しむべきかな隆信は敢えなく戦死。そのため佐賀勢は元の肥前一国だけとなって、家老の鍋島氏が治めることとなった。

そして江戸時代、肥前国には三つの圏があった。一つは土着の佐賀鍋島藩、二つは徳川派の唐津藩、三つ目は出島を持つ長崎。その長崎警護は佐賀鍋島36万石と福岡黒田47万石が担い、それを監視するのが譜代の唐津藩6万石と島原藩7万石、つまり大の外様を小の譜代に管理させる徳川お得意の体制であった。

平成の世に、江戸時代を云々するのはおかしいようだが、風土というのは何百年単位でしか変わらない。

風土哲学者の和辻哲郎も「人間は、特殊な『風土的過去』を背負うものである」と述べているが、先の佐賀藩・福岡藩の長崎警護でいえば、輸入の砂糖を一番に舐めることができたところから、長崎 ⇒ 佐賀 ⇒ 福岡 → 京というシュガーロードが生まれ、北九州のお菓子産業は栄えた。そのため佐賀は今でも羊羹生産日本一だし、佐賀から森永製菓、グリコ、チロリアンなどが飛び立った。

よく、「歴史は風土的歴史であり、風土は歴史的風土」というが、まさにその通りである。

☆和辻哲郎の風土論

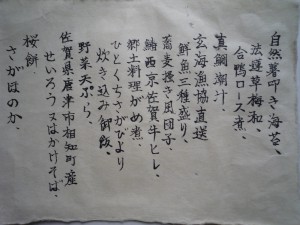

《たかさご 佐賀の膳》の、魚は真鯛、肉は「佐賀牛」、米は「さがびより」、苺は「さがほのか」、佐賀の銘酒、いずれも食通が絶賛する食材である。

その上、息子さんはこの日のために佐賀へ出向かれ、郷土料理「がめ煮」の空気もしっかり習得されていた。だから、今日の晩餐は私にとって決して特別の膳ではなく、日常の食事の味がした。「がめ煮」というのはガメル=寄せ集めるからきている。それが全国的に紹介されるとき「筑前煮」というしゃれた名前になった。

先ほど引用した風土哲学者和辻は、稲や麦や野菜などの農作物は人間が自ら作るものであるが、「それに必要な雨や日光は人間の生活のなかへ降り込み照らし込むのである」と述べている。そこで育った農作物は同じ土の成分を分けた兄弟であるが、この「込む」という強い調子の言葉は、面白い。

だから和辻の風土論はさらに突き進む。

「われわれ自身がそこに出て宿っている風土自身も〝使用らせれるもの〟としての道具になる」と見るのである。たとえば、「寒さは豆腐を凍らせる道具として使用せられる」と言うのだ。もちろん、一方では寒さは人間を凍死させるし、豊富な湿気は食物を恵むが、同時に洪水としてわれわれを脅かしもする。これが生き物と風土の相関関係だ。

2000年前、日本の農業は佐賀から始まった。降り込み照らし込む雨や光ばかりでなく、激しい旱や台風のような危機ですら等しく呑み込んできた誇るべき佐賀の風土、そこで育った生き物はみんな同窓生のようなものだ。

だから、兄弟や同窓生を揃えた献立は、これからの膳のあり方のひとつであると思う。

昨夜、「佐賀フェア」の打ち上げ会が開かれた。その席で宮澤先生は、「もう一度秋に佐賀フェアをやる」とおっしゃった。

参考:和辻哲郎『風土』(岩波文庫)、吉野裕訳『風土記』(東洋文庫) 、吉野裕訳『風土記』(岩波文庫)、第183話「記念日」、

「食の思想家たち」シリーズ:(第189話 和辻哲郎、184石川文康、182喜多川守貞、177由紀さおり、175山田詠美、161開高健、160松尾芭蕉、151宮崎安貞、142 北大路魯山人、138林信篤・人見必大、137貝原益軒、73多治見貞賢、67村井弦斉)、

《 蕎麦膳 》シリーズ(第189、180、176、171、170、166、157、154、153、150話、)

〔江戸ソバリエ認定委員長・エッセイスト ☆ ほしひかる〕