第933話 江戸式蕎麦打ちは国技である

2025/12/06 執筆者:フードボイス韓国

ソバリエの利さん、和さん、真さんと、バッタリ東十条の和菓子屋「黒松」でお会いした。

ほんとうは・・・・、「一東庵」で18時集合が約束だったが、みなさん考えることは同じでその前に東京名物のどら焼「黒松」をというわけだった。ところが、「黒松」は売切れ、「やっぱりね」とお互に笑いながら、足は「一東庵」へ。

実は今日、トモさん、由さんを加えて6名の予定だったけれど、急用のため4名で楽しむことになった。前回は、このメンバーで浅草の「蕎亭大黒屋」で賑やかだったけれど、今宵はここ東十条にやって来た。

さてさて当店は、豆腐、玉子焼、鴨などの料理が美味しいのはもちろんだが、何といっても蕎麦切である。蕎麦三種は食べて、違いを楽しんでほしいというのが店主吉川さんの考え。今日は、長崎五島産、島根三瓶産、山形越沢産の蕎麦切、そして蕎麦掻は粗碾きと微碾きを心ゆくまで堪能した。越沢蕎麦はトモさんがご紹介して使われるようになったが、目白の「おさめ」も使うようになった。

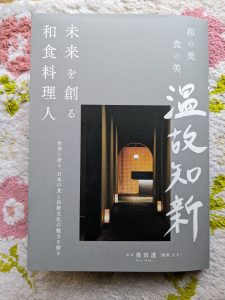

帰り際、棚に販売用として「銀座 小十」の奥田透監修『和の美 食の美 温故知新』が並んでいた。

帰り際、棚に販売用として「銀座 小十」の奥田透監修『和の美 食の美 温故知新』が並んでいた。

その監修方針が私の思いと一致していたので、さっそく買い求めた。

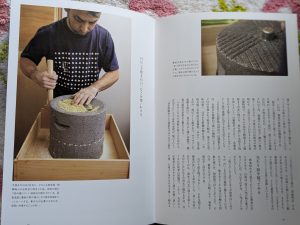

内容は、「未来を創る和食料理人」として、日本料理、鮨、天麩羅、蕎麦の世界から選りすぐりの名人、なかでも蕎麦界では「一東庵」と浅草「ひら山」の店主が登場されていたことが、「和食は京で誕生し、江戸で完成した」と主張している江戸ソバリエとしては大変嬉しかった。

加えて、和食業界を支える人たちとして、監修者と、お茶、酒店、和庖丁職人、陶芸家たちとの対談もあったが、これも大事である。

私も日ごろから、蕎麦界は生産、道具、食器、料理、食べ方は互いに支え合っていると申し上げているので、これも大変嬉しかった。

|

食前学 |

食事学 |

食後学 |

|

栽培 |

文化 (道具、食器、料理、食べ方) |

栄養 |

わけても、目に飛び込んだのが「日本料理は国技である」という言葉であった。

現在の蕎麦界でいえば、江戸蕎麦が日本の蕎麦の柱であるのは、打ち方が江戸式という形で標準化されたことによるものである。

私は「標準化」という言葉を使ってこのことを申し上げているが、友人の編集者青野智子さんは、「都市の料理には型がある。郷土料理には型がない」という言い方をされている。

私の言う「標準化」と、彼女の「型」は同じ意であるが、ここで「国技」という数段上の思いを表現した言葉と出会って、目から鱗だった。

やはり、刺激的な蕎麦店では刺激的なことと出会うことができる。

これからは、「江戸式蕎麦打ちは国技である」と言わせてもらいたい。

江戸ソバリエ協会

ほし☆ひかる