第953話 深大寺寺方蕎麦の風景

2025/12/06

9月に深大寺そば学院で「深大寺蕎麦学」をソバリエの中村さんと一緒に話させてもらいました。

深大寺そば学院は1年間の講座です。その間、蕎麦の種播きや収穫、蕎麦打ちもありますが、座学関係では最後に班別の研究発表をしなければなりません。 今年の発表課題は「深大寺蕎麦の定義」です。それを考える材料として、私たちと中村さんの講座があるわけです。

中村さんは、近江の太平寺の寺方蕎麦について、私の講義の内容はかいつまんで申し上げますと、次のことに絞られます。

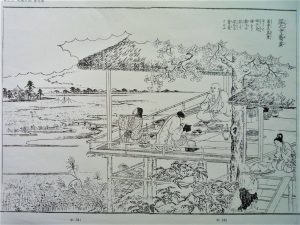

1)有名な『江戸名所図会』に「深大寺蕎麦」の項があります。そこには長谷川雪旦が描いた絵が添えられています。

住職と二人の町人が居ます。町人の一人は羽織を着ていますから、それなりの立場の人です。もう一人は自由人のような雰囲気があります。大笊に盛った蕎麦や料理があり、会話が聞こえてくるかのようです。とにかく、ご住職が二人の町人をご接待しているところとみて間違いないでしょう。

2)また、「深大寺 棒の上手を 客に見せ」など多くの川柳が江戸後期に残されています。まさに雪旦の絵の解説のような川柳ですが、これが世間の人の声なんでしょう。

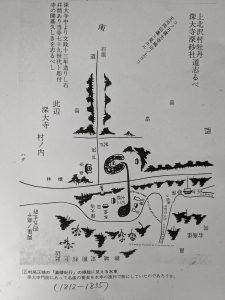

3)そこへ小生が、たまたま『嘉陵紀行』(1812~35)の図と出会いました。

それには浮岳山深大寺の門前に同寺所有の粉挽水車があったことが図とともに示されていたのです。該当する場所は、親しくさせていただいている「門前」だったのです。店主の浅田さんに伺ったところ、昔、確かに水車があったとおっしゃいます。

この水車(挽き臼)の所有という物的証拠が、浮岳山深大寺が蕎麦を栽培し、僧たちが蕎麦を打ち、客に振る舞っていたことを物語ることになります。

したがいまして、『江戸名所図会』の「深大寺蕎麦」の絵と、江戸後期の川柳と、『嘉陵紀行』の図が、深大寺寺方蕎麦の世界を物語っているわけですが、皆さんが定義するにあたっての重要な史料でもあると思います。

さて、どんな定義になりますか、12月の発表会が楽しみです。

深大寺そば学院

ほし☆ひかる